L’8 settembre ricorre il 74° anniversario dell’armistizio (1943) e sebbene qualcuno non sappia che cosa rappresenti questa data per l’Italia, sono ancora meno quelli che sanno che quel giorno di settembre avrebbe segnato profondamente il destino tragico di decine di migliaia di militari italiani di stanza in Albania, nonché la sorte della stessa Albania, legata indissolubilmente a quella dell’Italia dal 7 di aprile 1939.

Non mi soffermerò nel dare un giudizio sul modo in cui fu preparato e attuato l’armistizio, sia perché non mi sento all’altezza, sia perché mi sembra ingeneroso dare un giudizio a posteriori. Ma se tale modalità aveva come finalità la salvezza dell’Italia, si rivelò un’autentica tragedia per i militari rimasti all’estero.

La composizione della truppa prima dell’armistizio

Alla vigilia dell’8 settembre 1943, nel Regno dell’Albania, la cui corona era stata consegnata a Vittorio Emanuele III, si trovava dislocata la 9° armata dell’Albania, al comando del generale Dalmazzo, composta dal IV corpo d’armata con sede a Durazzo e dal XXV corpo d’armata con sede ad Elbasan. Ne fanno parte la divisione “Perugia”, che aveva dato il cambio alla “Ferrara”, la “Arezzo” a Korça, la “Parma” a Vlore (Valona), il reggimento “Monferrato” a Berat, la “Brennero” a Kruja (nei pressi di Tirana), il reggimento “Guide” a Tirana, la “Firenze” a Dibër, la “Puglie” tra Shkodra (Scutari) e Kosovë, più i contingenti della Marina, dell’Aeronautica, della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

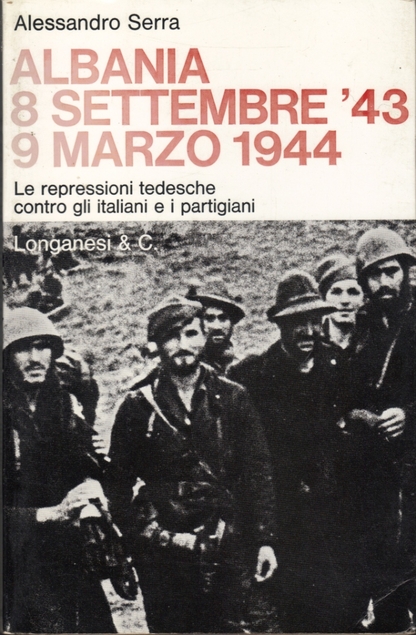

Il numero dei militari italiani in Albania era raddoppiato dopo l’attacco mosso alla Grecia il 28 ottobre 1940. Alessandro Serra, un attento osservatore dei fatti avvenuti in quei tempi, parla di 140.000 unità, “ben armati e equipaggiati” (Alessandro Serra, “Albania 8 settembre ’43 – 9 marzo ‘44”, p.34).

Tuttavia, risulta difficile avere una stima che corrisponda con precisione al numero dei militari, giacché la truppa è in costante movimento. Per esempio, la “Ferrara”, sostituita dalla “Perugia”, lascia un reparto di artiglieria, passato al comando di quest’ultima. La stessa “Perugia” perde un reparto, nello spostamento tra Montenegro e Albania.

Traditi dalla patria e dal destino

La notizia dell’armistizio venne salutata con entusiasmo dai militari italiani che stanchi della guerra non desiderano altro che il ritorno in patria. Un breve sogno che invece segnerà l’inizio del calvario.

8 settembre 1943

Gli ordini confusi dall’Italia creeranno altrettanta confusione negli alti comandi militari in Albania. Questa confusione verrà abilmente sfruttata dai tedeschi che erano riusciti a penetrare a Tirana, i quali inizialmente con toni amichevoli consigliarono al generale Ezio Rosi, comandante del Gruppo Armate Est (che pure aveva sede a Tirana), il disarmo, promettendo lo spostamento della truppa verso l’Italia. Dopo avere occupato i punti chiave della città, l’aeroporto di Rinas e il porto di Durazzo i toni diventarono più minacciosi.

19 settembre 1943

Il Generale Rosi, che cercava di prendere tempo nella speranza di avere ordini più chiari, venne prelevato dal comando e sostituito con il generale Renzo Dalmazzo, il quale ordinò il disarmo e la partenza; si pensava verso l’Italia, ed invece ebbe inizio la deportazione. Si salveranno solamente i soldati italiani di origine albanese grazie ad un decreto emesso dal governo provvisorio albanese il 19 settembre1943 (una sorta di legge Tremaglia dei giorni d’oggi). Si salveranno dalla deportazione anche tecnici e operai specializzati i quali però dovevano munirsi del titolo di soggiorno rilasciato dalle autorità albanesi (che ironia!).

28 settembre 1943

I comandi militari delle altre unità, lontani da Tirana, dovettero giocare in un campo oscuro, laddove un filo sottilissimo segna la scelta tra l’esecuzione degli ordini e lo spirito di iniziativa.

Una questione delicata che nessun ufficiale augura a se stesso. Lo spirito di iniziativa lo ebbe il generale Armando Azzi comandante della divisione ”Firenze” di stanza a Dibër, il quale fu l’unico a capire la situazione, e dopo avere concluso un accordo con Haxhi Lleshi (ufficiale dello Stato Maggiore partigiano, futuro presidente dell’Albania) ingaggiò una battaglia contro i tedeschi a Krujë. Stipulò ad Arbana (un piccolo paesino nei pressi di Tirana) un altro accordo con Enver Hoxha il 28 settembre 1943 dando vita al “Comando truppe della montagna”.

Saranno diverse le unità che entreranno a far parte nelle formazioni partigiane per loro iniziativa. Tuttavia, c’è qualche episodio in cui i militari italiani furono obbligati, soprattutto quando si trattava di artiglieri, giacché i partigiani non erano in grado di maneggiare l’artiglieria.

Una sorte simile toccò a qualche militare del reparto di artiglieria pesante della “Ferrara”, rimasta in Albania al comando del ten. colonnello Costadura.

Battaglione “Gramsci”

Tra tutte queste unità, un posto particolare nella memoria, merita il battaglione “Gramsci ”. Si trovava sempre in prima linea, fu il più sacrificato, il più glorioso. Decimato e ricostruito inflisse gravi perdite ai tedeschi e ne subì altrettante. Tra i suoi caduti, ci sarà lo stesso comandante, il sergente Terzilio Cardinali , comandante del battaglione. Le tante medaglie, piovute dall’Albania e dall’Italia non riusciranno mai a ripagare tanto sacrificio. Rientrerà in Italia armato e in uniforme, un privilegio che riconfermò la gloria.

La sorte peggiore spettò a coloro che decisero di non schierarsi. Braccati dai tedeschi e dai nazionalisti albanesi furono costretti a vagare tra le campagne e le montagne senza rifornimenti, mangiando tartarughe, erbe grasse e frutta selvatica e rubando nelle case dei contadini, mettendo la propria vita in un costante pericolo. Con l’aiuto dei partigiani, (a volte grazie alle conoscenze personali) la maggior parte di essi riuscì a sistemarsi nelle case degli albanesi e rimasero lì fino alla fine della guerra. Confermarono ancora una volta la fama di “abili lavoratori” e tutt’oggi si preserva nelle campagne albanesi il ricordo di quei momenti così drammatici.

La divisione “Perugia”

Mentre il destino dell’altra truppa si decide in fretta, la divisione “Perugia” doveva ancora vivere le sue incredibili vicende. La “Perugia”, al comando del generale Chiminello, era dislocata nella zona che comprende Gjirokastër (Argirocastro), Tepelenë, Përmet, Delvinë e Këlcyrë, cioè, l’estremo sud dell’Albania.

Dopo l’8 Settembre in mancanza di ordini si decise lo spostamento verso porto Edda. Il porto si trova a Saranda (Santi Quaranta) e portava questo nome in onore della figlia del Duce, la moglie di Ciano, l’ideatore dell’occupazione dell’Albania.

Il 14 di settembre, poco prima della partenza, le postazioni della guarnigione di Grahot (Gjirokastër) vennero attaccate dai nazionalisti albanesi. La reazione degli italiani fu durissima; i nazionalisti lasciarono sul campo decine di morti, compreso il capo, Hysni Lepenica. Giovani albanesi morti per chissà quale causa….giacché gli italiani battevano in ritirata. Si dice che la battaglia iniziò ….per errore, perché qualcuno (chissà chi!) sparò un solo colpo.

Un altro agguato fu riservato a due battaglioni della “Perugia”, di stanza a Këlcyra e a Përmet, ad opera dei nazionalisti di Ali bej Këlcyra, nello spostamento verso Tepelenë (già nelle mani dei tedeschi). La perdita fu di 50 uomini circa. Chi si salvò rimase prigioniero dei tedeschi e fu inviato a Drashovicë in un campo provvisorio di concentramento dove già si trovavano i militari della “Parma” di stanza a Vlorë. Un altro campo si trovava a Mavrovë. Entrambi i campi vennero ripetutamente attaccati dai partigiani, e gli italiani liberati poterono proseguire tra mille peripezie la marcia verso Saranda.

L’occupazione di Corfù

Nel frattempo arriva l’ordine dall’Italia di difendere Saranda dall’occupazione tedesca, in vista dell’arrivo dall’Italia delle navi che avrebbero portato via la truppa. Le navi arrivarono ma non riuscirono a portare via tutta la truppa. In attesa delle altre navi che non arriveranno mai, il 26 settembre 1943, fu respinto il tentativo dei tedeschi di occupare il porto. L’occupazione di Corfù (24 settembre) dalla parte dei tedeschi, aveva compromesso l’arrivo delle navi italiane giacché l’isola si trova di fronte al porto di Saranda.

Si decise allora lo spostamento verso nord, a Porto Palermo (Vlorë) e nell’attraversamento, il generale Chiminello, sotto la pressione dei partigiani, ordina la consegna delle armi. Si evita così di ingaggiare un’altra battaglia, poiché si era quasi certi della partenza verso l’Italia. Una parte della truppa aveva deciso di rimanere a Saranda, per difendere la città assieme ai partigiani.

Nella difesa di Saranda, il sangue degli italiani si unirà al sangue dei partigiani albanesi, come ultimo ricordo di quell’amicizia che l’Italia nel’39 aveva promesso all’Albania. Le navi non arriveranno neanche a Porto Palermo, e così la sorte dei militari italiani fu segnata. Si trovavano in una zona di accesi combattimenti tra partigiani e tedeschi, disarmati e senza viveri. Chi non riuscì a spingersi molto in alto, verso i monti, cadde nelle mani dei tedeschi. Il comando tedesco decise la fucilazione degli ufficiali.

4 ottobre 1943

Il 4 ottobre 1943, a Saranda venne fucilato il generale Chiminello con altri 120 ufficiali. Altri 32 verranno fucilati 3 giorni dopo a Kuç, roccaforte dei partigiani, caduta nelle mani dei tedeschi dopo violenti combattimenti.

Scrive il cappellano militare Giovanni Bonomo:

“il maresciallo tedesco li finisce con un colpo nella testa. L’acqua scroscia, avvolge, penetra nelle ferite, si fonde col sangue che, a rivoli vermigli, irrora la terra. Il vento fischia a turbina lugubremente fra le salme, fango e foglie rinsecchiti imbrattando i capelli, i volti, i corpi. Tuoni spaventosi scuotono la valle e lampi abbaglianti illuminano la macabre scena. La natura sembra completare l’opera selvaggia dell’uomo e fremere al cospetto di tanta iniquità….

Solo i platani piegano le fronde quasi a proteggere le vittime dall’ira delle intemperie ed a nascondere pietosamente l’orrore agli occhi dei mortali” Giovanni Bonomo, Albania 1943 p.240

Gli altri militari della “Perugia”, che non riuscirono a sfuggire ai tedeschi furono deportati o destinati ai lavori forzati nel sud dell’Albania e in Grecia.

25 ottobre 1943

Il 25 di ottobre presso una base partigiana di Cermenikë, ebbe luogo un altro eccidio, questa volta per mano dei partigiani albanesi. Fu la volta della colonna dei carabinieri al comando del colonnello Gamucci. Un episodio che ha dell’inspiegabile poiché i partigiani ( i nemici di ieri degli italiani) dopo l’8 di settembre, li avevano protetti, e spesso liberati dai tedeschi sulla strada della deportazione. La stessa colonna Gamucci viaggiava verso quella sorte; era diretta in Polonia.

Furono fucilati 110 carabinieri. Alessandro Serra ci riporta a quell’episodio: “ … a notte fonda, condussero a termine la macabra opera, al riverbero delle torce, lasciando insepolte le salme dei martiri, come se a coronamento dell’infernale impresa avessero avuto taciti accordi con i lupi della montagna.”

Il principale responsabile di quell’eccidio, Xhelal Stravecka, davanti alla corte di assise a Roma nel 1952, non rinnega il fatto ma dichiara di avere avuto ordini dall’alto. Tuttavia, è più probabile una vendetta personale, dato che con il colonnello Gamucci e con i carabinieri aveva dei conti in sospeso.

4 febbraio 1944

Lo conferma il fatto che dopo quell’episodio, cambiano i rapporti con il comando partigiano, cresce la diffidenza e lui passa dall’altra parte come capitano della gendarmeria, dove partecipa in prima persona a un altro eccidio, il 4 febbraio 1944, la cosiddetta “Notte di S. Bartolomeo Albanese”. Appoggiato dal reggimento ”Kosova”, massacra in una sola notte circa 80 persone, in prevalenza albanesi e qualche italiano. Dopo il ricorso in cassazione, Stravecka verrà condannato a due anni.

Forse se l’ordine dall’Italia fosse stato quello di appoggiare la resistenza, i tedeschi non avrebbero potuto neppure entrare in Albania, vista la presenza massiccia delle truppe italiane e l’abilità difensiva. Ma si pensò solamente al ritorno a casa. Tuttavia, altre cause incideranno su quella sorte.

Vi era un sentimento di vendetta tra gli albanesi per le continue persecuzioni e rastrellamenti attuate dagli italiani negli ultimi due anni, dalla fine del’41, fino addirittura a poco prima dell’8 settembre. Un’altra causa è il conflitto tra i raggruppamenti politici albanesi che fece sì che non si potesse avere una linea comune nell’atteggiamento verso gli italiani, causando disorientamento tra questi ultimi.

Non è possibile descrivere tutti gli eventi, i quali sono altrettanto drammatici. Ogni singolo soldato visse il suo dramma. Alcuni non riusciranno a raccontarlo mai, perché mai tornarono. Gli altri avrebbero voluto raccontare, ma al ritorno trovarono la propria patria lacerata dall’odio e dalla vendetta. La loro disavventura sapeva quasi di normalità. L’orrore della guerra… e di ciò che lascia!

Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Albania News il 21 agosto 2008 dal titolo “Quel maledetto giorno di settembre…”. La versione originale è consultabile in formato pdf