Cosa sia una fotografia e quali i suoi effetti non è facile dirlo. Soprattutto quando prodotta nell’intento di scoprire, illustrare e poi far riscoprire in forma di cartolina, pubblicità turistica o di oggetto-ricordo una realtà storico-culturale quale l’Albania in cui si trovò a operare Francesco Tagliarini nei turbolenti anni tra il 1939 e il 1943, che videro l’occupazione italiana del paese.

Anche un primissimo viaggio tra le migliaia di immagini commissionate da Tagliarini lungo la sua attività editoriale, quale quello che qui propongo, risulta ben più enigmatico e dialettico dell’apparente, candida immediatezza documentaria con cui ciascuna foto e cartolina illustrata vorrebbe fissare, una volta per tutte, i più intrinseci tratti geoantropici dell’Albania.

Le foto, vorrei subito ricordare richiamando appena una letteratura scientifica che da Walter Benjamin arriva a Roland Barthes, Susan Sontag fino a David Freedberg, sono supporti cartacei o digitali di cui, però, siamo subito invitati a recepire tutta la loro portata costruttiva e fenomenologica, cioè il campionario delle idee, delle concezioni visive (e quindi morali, politiche, etiche) che in tali supporti hanno trovato accogliementi, inquadramenti, incontri, impressioni a loro volta condizionati da più profondi movimenti ideologici, politici, culturali.

Si tratta di supporti fatti per viaggiare nello spazio e nel tempo (ancor più quando pensate e prodotte per diventare illustrazioni di articoli, cartoline, ricordi, souvenir, trofei di viaggio) ed hanno un altissimo valore indirizzario. L’acquisto, l’esibizione, l’invio di foto e cartoline, osserva Duccio Canestrini nel suo bel saggio antropologico sui trofei di viaggio, ricordano e certificano la trasferta, la relazione e l’intesa tra mittente e destinatario sul luogo visitato (l’Albania nel caso specifico); sono prove per eccellenza di un esserci stato, direbbe Clifford Geertz, del resto conclamato dalle frasi di circostanza spesso sovraimpresse: «Un ricordo da…», «Souvenir di…», «Saluti da…», nel caso nostro Urime të përzemerta, «Auguri cordiali» da un’Albania qui rappresentata dal saluto di una bimba in abiti rigorosamente tradizionali.

Si tratta di supporti fatti per viaggiare nello spazio e nel tempo (ancor più quando pensate e prodotte per diventare illustrazioni di articoli, cartoline, ricordi, souvenir, trofei di viaggio) ed hanno un altissimo valore indirizzario. L’acquisto, l’esibizione, l’invio di foto e cartoline, osserva Duccio Canestrini nel suo bel saggio antropologico sui trofei di viaggio, ricordano e certificano la trasferta, la relazione e l’intesa tra mittente e destinatario sul luogo visitato (l’Albania nel caso specifico); sono prove per eccellenza di un esserci stato, direbbe Clifford Geertz, del resto conclamato dalle frasi di circostanza spesso sovraimpresse: «Un ricordo da…», «Souvenir di…», «Saluti da…», nel caso nostro Urime të përzemerta, «Auguri cordiali» da un’Albania qui rappresentata dal saluto di una bimba in abiti rigorosamente tradizionali.

A queste foto e cartoline così si affidano temi, prospettive, sguardi, rappresentazioni, concezioni, denunce, politiche culturali che le rendono oggetti che mettono in comunicazione mondi diversi; la ricerca di una posa albanese diventa foto a sua volta utile a istruire, a formare e informare, a rappresentare, a creare attrattive, nel caso specifico quelle della neocolonia albanese per il crescente turismo dell’Italia fascista.

Le immagini prodotte nell’ambito dell’attività giornalistica, documentaria, promozionale svolta da Fransceco Tagliarini vanno cioè comprese a partire dalle logiche specifiche della committenza istituzionale: quel Ministero della cultura popolare per il quale Tagliarini fu nominato segretario e assegnato presso la Presidenza del consiglio d’Albania e la Direzione generale per la stampa, la propaganda e il turismo, a Tirana, quale consulente per il turismo albanese. Vanno spiegate nella loro particolare funzionalità tesa a creare, negoziare e condividere, tra albanesi e italiani, un comune immaginario, un repertorio di immagini riconoscibili e comprensibili da ambo le parti e così utile all’accrescimento di nuove sponde di conoscenza, di relazioni politiche, turistiche, d’affari. Quindi, un po’ come Roman Jakobson invitava già a fare per lo studio del linguaggio verbale e Jean Luc Nancy per il libro, le immagini del fondo Tagliarini andranno comprese nei loro indirizzamenti, nelle loro strategie rappresentative e comunicative, nei meccanismi della loro produzione (cioè nei mittenti o autori), nella distribuzione (nei canali), nella fruizione (cioè nei destinatari), nella ricezione (cioè negli interpreti) così come nelle poetiche, nei soggetti, nei temi, nelle retoriche interne e nei simbolismi che esse veicolarono e continuano a veicolare, puntando alla costruzione di una certa immagine complessiva della realtà albanese, e non su un’altra.

Ciò premesso, nell’augurio che possa davvero intraprendersi un profondo studio storico-antropologico del fondo del resto già ampiamente avviato a livello archivistico da Rovena Sakja, nel breve tempo di questa relazione passerò solo in rassegna i «tipi» e i «motivi» ricorrenti nell’immaginario scaturito dall’esperienza di Tagliarini, sollecitandone possibili, antropologiche problematizzazioni. Per quanto desueta e sommaria possa oggi sembrare la distinzione tra tipi e motivi – inaugurata nel Novecento dal folklorista finlandese Antti Amatus Aarne e dall’etnologo americano Stith Thompson per tentare una classificazione dei tipi di fiabe e dei motivi mitologici diffusi in tutte le società del mondo, da cui il colossale Motif-Index in sei volumi – risulta a mio avviso indispensabile per avere una prima panoramica degli oggetti e soggetti messi sul campo visivo dall’équipe di fotografi e pittori (tra cui Luigi Piffero e Fadil Pllumi) cui Tagliarini affidò la costruzione di un’Albania adatta al turismo d’allora, al suo pubblico, alle sue aspettative.

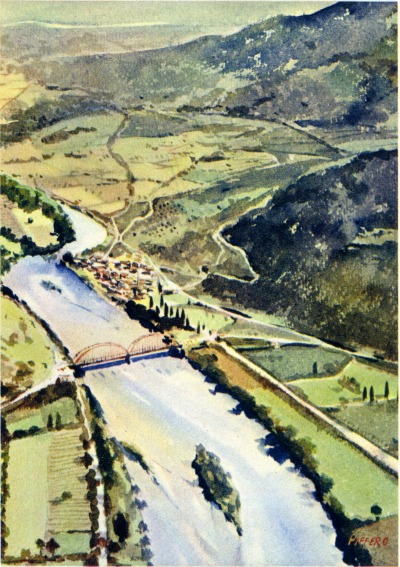

I paesaggi

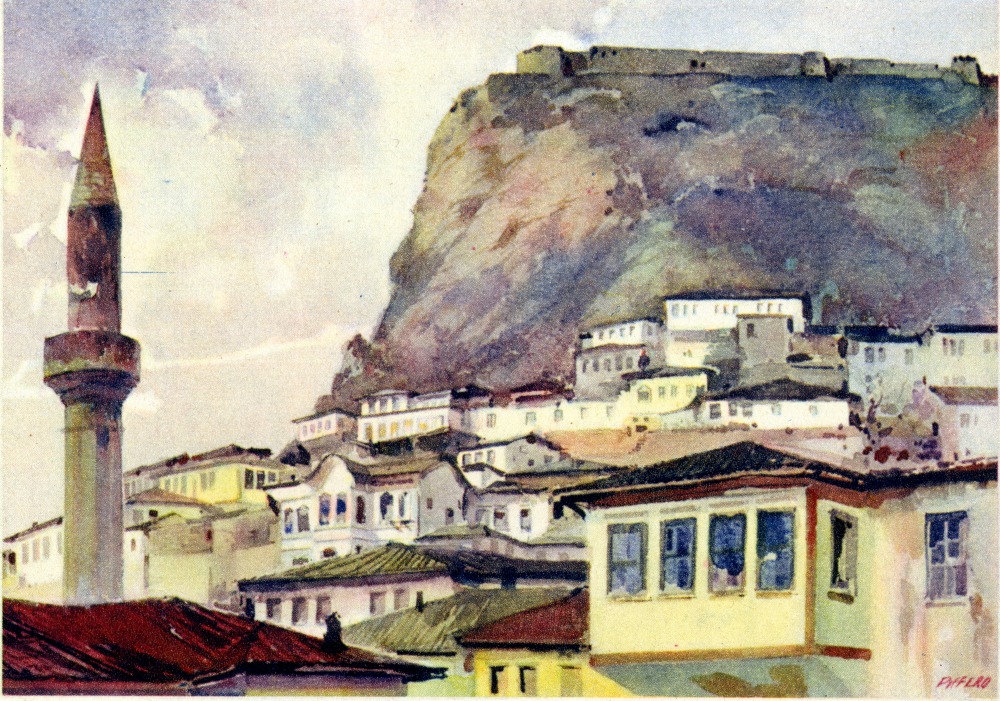

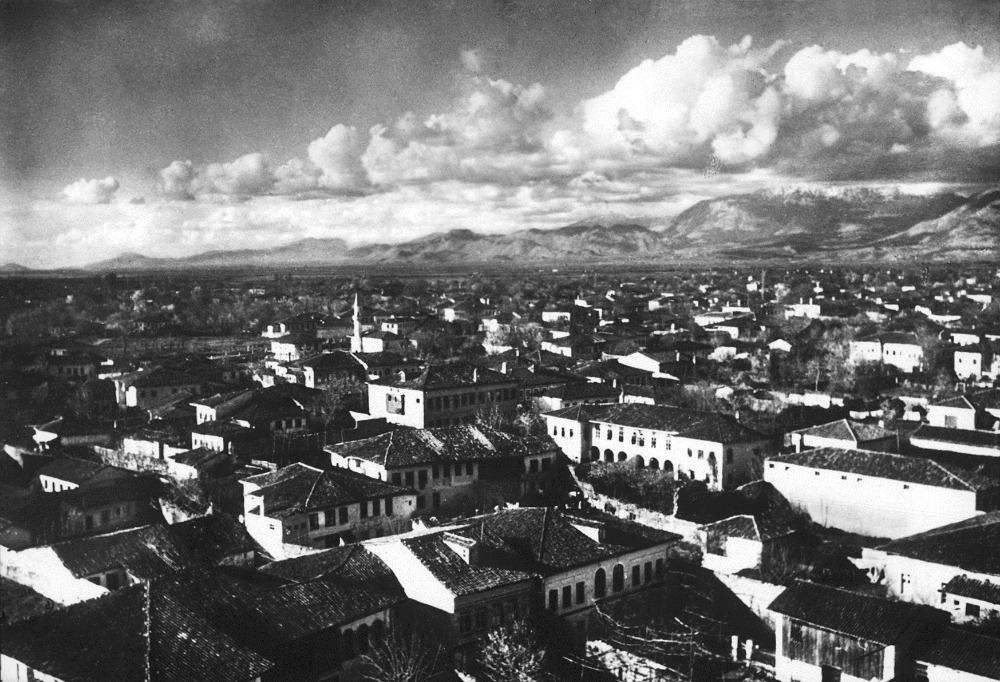

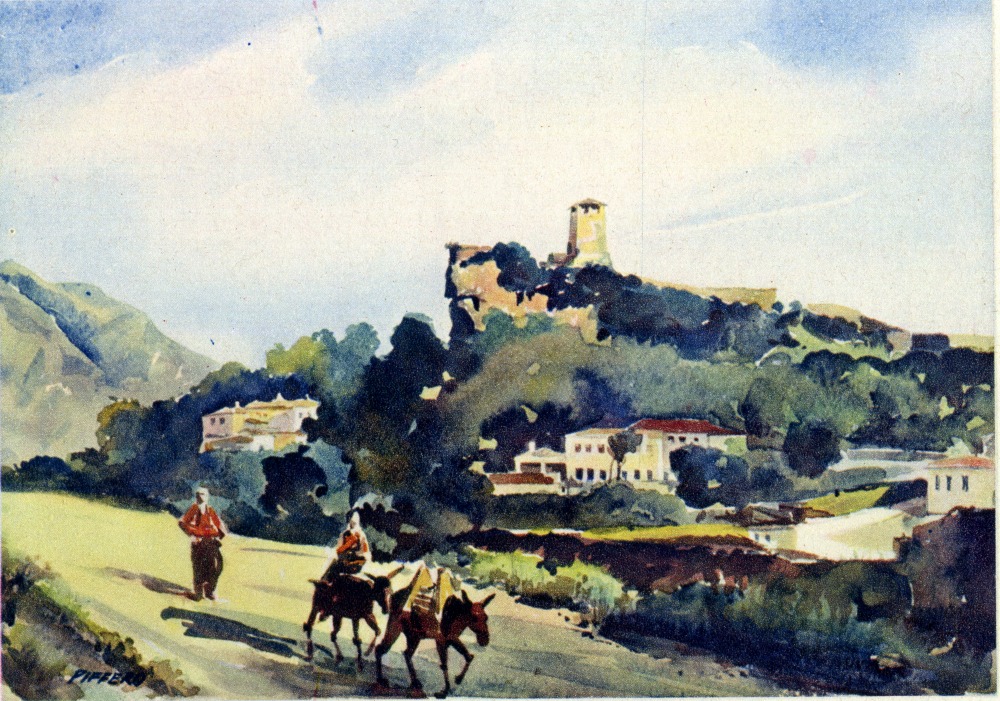

Anzitutto, costituiscono un motivo conduttore. Diverse sono le foto e gli acquarelli tesi a riprendere paesaggi naturali del territorio albanese, la conformazione delle rocce, le vegetazioni come gli ambienti marini, lacustri, rurali, boschivi e, in particolar modo, montani. In linea di massima si tratta di immagini tese a esibire la salubrità degli ambienti, dell’aria, delle acque quale precipitato positivo di una selvatichezza, di un’armonia incontaminata e genuina che si vuole attribuire al vicino Oriente albanese e alle sue società folkloriche: ad esempio quando queste donne di Peshtan vengono associate al fondo delle montagne che circondano il lago di Ohri, vicino Pogradec, o quando si insiste sul rapporto tra le case di Krujë e lo sfondo roccioso della montagna.

Del resto quelli montani rimangono scenari che la fotografia turistica ricercata da Tagliarini ritrova e condivide con una figurazione interna al contesto albanese e lì ancora molto praticata in ambito politico-letterario: cioè quella che associa e finisce per legare e identificare l’Albania e la sua intera storia ai suoi impervi confini montuosi.

Quella della montagna nell’esperienza di Tagliarini diventa una figura che ben sapeva collegare le vocazioni turistiche ed escursionistiche italiane, del resto esplicitate dal volume Montagne d’Albania di Piero Ghiglione pubblicato per Distaptur nel 1941, a quel gioco degli sguardi che, sin dall’Ottocento, aveva visto eminenti studiosi angloamericani (da Mary Edhit Durham a Margaret Hasluck fino a Carlenton Coon e Paul Stahl) insistere sull’esotismo montanaro dell’Albania e degli albanesi che, nello stesso tempo, in una vastissima letteratura – da Naim Frashëri a Gjergi Fishta, da Migjeni a Gaspër Pali, da Ernest Koliqi e Musine Kokalari fino a Kuteli e oggi a Kadare – hanno fatto delle montagne un alto simbolo dell’albanismo, tanto nelle sue valenze tese al consolidamento della nazione, quanto in quelle del freddo isolazionismo politico per il quale, racconta Ylljet Aliçka in Slogans, le montagne divennero per Enver Hoxha luogo su cui imprimere il suo stesso nome, a caratteri visibili perfino dallo spazio, quale confine sacro e insormobtabile dell’ex repubblica socialista.

Oltre ai monti le foto-cartoline di Tagliarini mostrano spesso fiumi, torrenti attraversati da ponti (ad esempio nelle vedute di Lezhë, Scutari e Berat).

Fiumi e ponti, anche qui, sono elementi naturali e architettonici che richiamano l’unione: spesso anche l’Adriatico è stato pensato come un fiume e c’è chi, addirittura, oltre a quello dello Stretto di Messina aveva pensato a un ponte di 120 chilometri tra Ancona e Zara: l’architetto Giorgio De Romanis in un progetto realmente depositato e presentato nel 2004 presso l’Università delle Marche.

Come le montagne, fiumi e ponti li ritroviamo quali elementi centrali nella narrativa albanese, da quella popolare a quella colta, che ne ha colto tutte le ambivalenze, le contraddittorie ambizioni dei ponti che pretenderebbero unire e, per ciò stesso, separare sponde che natura ha diviso. Forieri di nuove aperture i ponti tentano varchi tra dure frontiere socioculturali attraverso cui passano nuovi poteri, interessi, invasioni, secondo una logica ben espressa da un filone letterario che dalle leggende popolari quale quelle note di Arta e di Rozafa conduce ai racconti di Migjeni, Koliqi fino al Kadare che, sulla scia del grande Andric, ne Il ponte a tre archi approfondische le logiche diaboliche dei ponti albanesi, come a Kasëm Trebeshina che in alcuni versi centra l’estraneità intrinseca di ogni ponte:

E quando muoio, lì sul ponte

vaga lo spirito senza fine!

Le due sponde oggi non mi danno sepoltura,

perché non hanno tomba per la mia nostalgia!

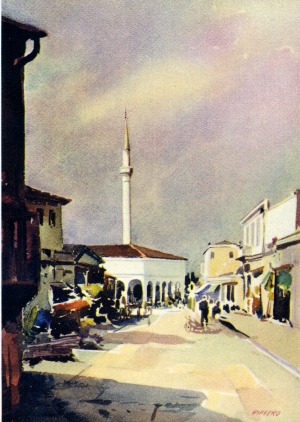

Altre volte i paesaggi riguardano spazi urbani e abitativi; quartieri, strade, piazze, caseggiati quali quelli di Argirocastro, Valona, Krujë, Scutari.

Come anche numerose sono le immagini dedicate a fortificazioni, torri, castelli, fortezze, ad esempio a Krujë, Berat, Argirocastro.

Ancora una volta troviamo Tagliarini reindirizzare al pubblico turistico italiano, attraverso i suoi fotografi, un immaginario che trova strettissime corrispondenze con quello, dall’Ottocento a oggi, maturato in Albania all’interno di un panorama tanto letterario quanto politico, che del richiamo alla rocca illirica, all’arroccamento se non all’isolamento nazionale, schemi ideologici e strategici ispirati al presunto primigenio regno-fortezza dell’Albania fondata dagli Illiri, ha fatto simboli fondamentali dell’albanismo.

Qui basti solo ricordare i richiami alla nazionalità illirico-albanese vicendevolmente avanzati sul fronte esterno dagli intellettuali europei (da Byron a Gustav Mayer, da Wadham Peackock a George Scriven) come su quello interno da studiosi quali Kostandin Çekrezi, Eqrem Çabej, Aleks Buda come lo stesso Ismail Qemal, e parallelamente da una letteratura nazionale fondata sulla concezione di un’Albania-Keshtjellë, per citare Kadare, resistente, forte, fortificata sin dai tempi degli Illiri idealizzati quali primi fondatori dell’Albania nazionale.

Altre volte le immagini ritraggono esterni, interni, arredi di moschee, chiese, santuari e templi bektashiti. Ad esempio la moschea di Korçë, di Tirana, la chiesa cattolica e ortodossa di Tirana, la moschea di Elbasan, il celebre santuario di San Naum. Si tratta di foto che spostano l’obiettivo dagli spazi territoriali e architettonici alla socialità che vi si svolge; ad esempio questa che mostra gli oggetti di culto sulla tomba di San Naum o il capo spirituale bektashita in un tempio di Tirana.

I luoghi pubblici

Molto interessanti sono in questo senso le foto dedicate ai luoghi pubblici e, in particolar modo, piazze che diventano luoghi di culto di cui vengono fissate pratiche devozionali e di preghiera come quelle in ginocchio, comuni all’islam e al cristianesimo, che si mescolano in questo piazzale antistante la chiesa cattolica di un villaggio della Malësia e madhe. Numerose sono così le immagini dedicate agli spazi aggregativi delle feste contadine, alle musiche e danze tradizionali come questa in Kosovo.

Moltissime immagini sono poi dedicate alla ritualità di passaggio, la definirebbe l’antropologo Arnold Van Gennep, soprattutto ai riti della nascita, del matrimono, quindi ai ritratti familiari che esibiscono gli sposi e la loro la prole secondo un’esaltazione della paternità riprodotta, della famiglia, della consanguineità e della discendenza sulla quale, d’altra parte, la propaganda fascista tanto insisteva anche in Italia. Sulla morte e sui riti funebri il fondo Tagliarini non offre pose fotografiche quali, invece, ritroviamo numerose nell’atelier Marubi a Scutari. Fa eccezione l’interessantissima serie dedicata ai cimiteri di guerra che ospitano le tombe dei soldati italiani della Divisione Siena caduti nella seconda guerra mondiale.

Per quanto prive di informazioni dettagliate, cosa del resto comune all’intero fondo Tagliarini, queste foto mostrano le modalità di sepoltura, le lapidi improvvisate, l’uso commemorativo di fucili ed elmetti appartenuti ai soldati, e la presenza di iscrizioni che ribadiscono il senso patriottico della morte: «La patria è una fede», «Ai suoi fanti che aprirono il via alla vittoria».

Tra le foto incentrate sulle relazioni sociali moltissime sono quelle che riprendono luoghi di ritrovo: caffè, bar, osterie, taverne, e gruppi di uomini che vi si riunivano solitamente.

Come, anche, le foto che riprendono i luoghi del commercio, negozi, botteghe artigiane, venditori ambulanti e, soprattutto, fiere e mercati del pesce, del grano, della frutta e verdura come dell’olio, del pane, del formaggio, del bestiame, delle stoffe e del vestiario, degli utensili e recipienti, dei generi alimentari. Ad esempio il mercato di Scutari, di Tirana, di Elbasan, di Berat, di Korçë con due piccoli ambulanti.

Ambiti commerciali di cui vengono fissati soprattutto momenti di contrattazione, compavendita, promozione, i convenevoli che vi si svolgono come a cogliere gli aspetti più dinamici di un’economia che però, nonostante già allora in Albania vi fossero i primi segni dell’industria, viene presentata quale essenzialmente arcaica, artigiana, agropastorale ma di un’arcaicità promettente, euforica, dinamica, futurista, vicina alle stereotipie dell’industria contadina e della politica agraria tanto battuta da Mussolini anche in Italia e su cui tanto è stato scritto.

La sfera economica

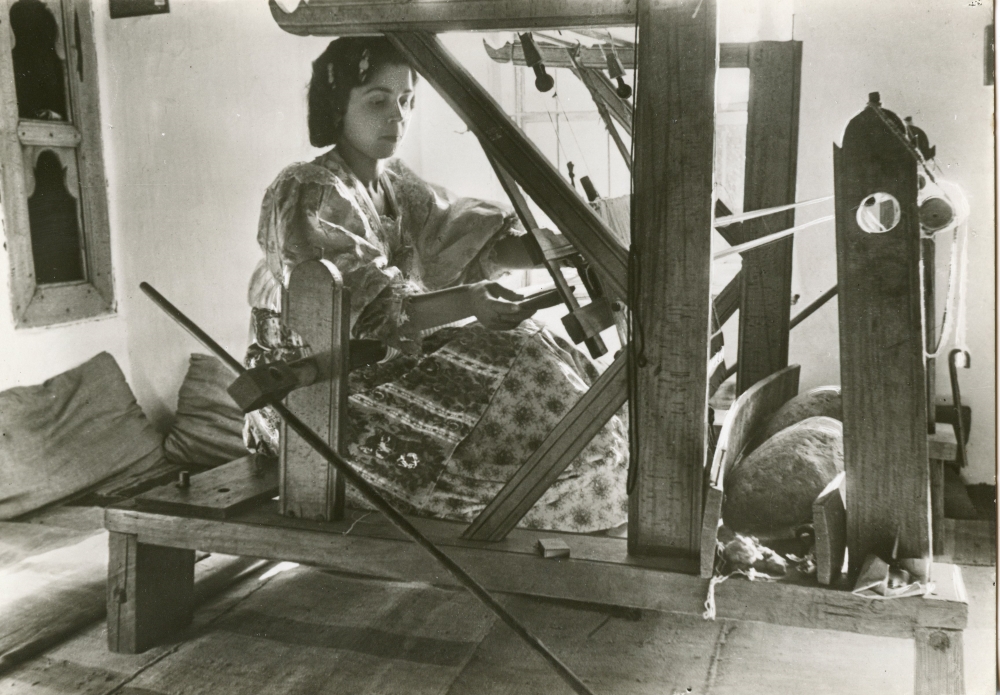

Alla sfera economica si lega quindi la grande quantità di immagini legate alla produzione, al lavoro, alle arti e ai mestieri della società folklorica agropastorale. Una fitta serie di foto riprendono quindi scene di lavori agricoli quali l’aratura, la raccolta delle olive e la produzione dell’olio, la pesca, la tessitura, la tintura delle stoffe, le pratiche artigianali connesse alle sfere tradizionali della produzione. Tra queste vediamo, ad esempio, la lavorazione delle reti a Lezhë, la semina el granturco e la pesca dello storione a Scutari, la tessitura a Prizren, la raccolta del grano a Kavajë, la preparazione del kadaif, la produzione del legname al nord.

ll linguaggio dei gesti

Altro motivo centrale è quello dedicato al linguaggio dei gesti, alla prossemica, ai saluti, agli abbracci, ai gesti che conclamano rapporti di parentela, domestici, di comparatico, amicizia, vicinato, occasioni varie d’incontro. Lo vediamo in alcuni esempi relativi ad Argirocastro, Scutari e Tirana. Tra queste si distingue la serie dedicata a gruppi di bambini, ragazzi e ragazze ripresi in costume tradizionale e all’interno del loro contesto paesano, esibiti quali indici della continuità, della prosperità, di una complessiva vitalità della società rurale albanese. Tali foto riguardano un po’ tutte le zone del paese come a volere certificare al turista italiano l’alto valore dato anche dalla società tradizionale albanese alla gioventù, così come il fascismo; aspetto giovanilista del resto fissato anche dal fotografo Giuseppe Massani che negli stessi anni, in una produzione che ricalca tipi e motivi per molti aspetti analoghi a quelli ricercati da Tagliarini, riprendeva i giovani albanesi in costume balilla, durante la vaccinazione o le colonie per essi organizzate dal governatorato italiano.

I costumi tradizionali

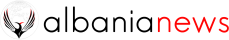

Motivo a se stante, comunque sia trasversale a molti di quelli qui già individuati, è quello dedicato alla ripresa fotografica di costumi tradizionali maschili e soprattutto femminili ed infantili. Motivo che tuttavia serve nello stesso tempo a mostrare l’uso sociale del corpo, attraverso le posture, gli sguardi, le posizioni che esibiscono levature sociali, ranghi, ruoli, status familiari.

Filone questo che ancora si restringe e dà luogo a una numerosissima serie di mezzi busti e primi piani specie di bambini e donne fotografate nel costume tradizionale e provenienti dalle più diverse aree albanesi.

Al di là delle informazioni etnografiche che ci danno sulle fattezze dei costumi e dei gioielli indossati, questi ritratti presentano un motivo particolarmente importante dal punto di vista antropologico visuale perché, a un primo esame che certo meriterà futuri approfondimenti comparativi, tendono ad applicare ai soggetti albanesi ritratti stereotipie gestuali, inquadrature, sfondi, retoriche del corpo (la snellezza, il chiarore della pelle, la linearità, la magrezza e il sorriso nelle donne; il candore, la pienezza, la robustezza nei bambini) che per molti aspetti analoghi a quelli presenti nella pubblicistica, nella fotografia di moda, nei canoni della bellezza infantile e femminile diffusi in Italia nello stesso periodo attraverso riviste quali, ad esempio, Tempo, Dea, La donna moderna, Fantasie d’Italia, La piccola italiana, Moda, Illustrazione italiana. Stereotipie che a loro volta risentono del crescente divismo cinematografico italiano degli anni Trenta e, in ultima istanza, di quello hollywoodiano su cui ben s’è soffermata Nunzia Messina nel volume Le donne del fascismo.

Alla fine di questa velocissima e, per ciò stesso, lacunosa panoramica, vediamo emergere in superficie tipi e motivi che certo i fotografi di Tagliarini non inventano di sana pianta ma proseguono e riprendono a loro volta da un immaginario fotografico in Albania già consolidato da una lunga schiera di operatori fotografici per lo più provenienti da vari paesi europei, che lo studioso Robert Elsie ha messo bene a confronto anche sul suo sito internet: dai fotografi del periodo turco-ottomano alle foto del barone Alexandre Degrand, dalle collezioni di Erich Liebert sul nord Albania a quelle di Hugo Grothe su Albania, Macedonia e Montenegro, per giungere alle fotografie dello studioso americano Carleton Coon, a quelle dei Marubi e di Reimer Shulz negli anni Trenta, e poi di Giuseppe Massani, Erich Von Luckwald e Lutz Koch negli anni Quaranta. Questo per citare solo i principali fotografi che si sono cimentati con l’Albania.

Al di là di tali, sicure concordanze con gli altri, numerosi archivi prodotti in Albania sin dalla fine dell’Ottocento, il fondo Tagliarini rivela, a mio avviso, la sua originalità storica e antropologica nelle coordinate per le quali è stato concepito e tagliato: le coordinate di un’Italia che durante il fascismo, dal ’39 al ’42, occupa l’Albania annettendola alla sua corona e inglobandola nella logica di un colonialismo che puntava contemporaneamente a gustarne ed esaltarne le differenze laddove queste risultavano compatibili con quelle della madre patria, e a addomesticarne o a non inquadrarne quelle che viceversa venivano riconosciute come componenti di un Oriente troppo lontano, antitetico, contrario, irredimibile.

Impiegate nella rivista Drini o come cartoline, l’immaginario di Tagliarini servì quindi come dispositivo per presentare al pubblico italiano un Oriente rassicurante, attraente per i suoi paesaggi, per le sue escursioni montane, per i fiumi e per i mari, per le sue architetture turche, per la sua vitale società agropastorale, per i suoi infanti e per i suoi giovani, per la sua ospitalità, per le sue bellezze femminili, per i suoi costumi: anche se poi, nel 1941, in occasione della sua prima visita in Albania il diciannovenne Vasil Laçi, vestito col costrume tradizionale nazionale e al grido di “Lunga vita all’Albania! Abbasso il fascismo!” sparò sul re d’Italia Vittorio Emanuele III nel tentativo di ucciderlo, e per questo venne fucilato pubblicamente dieci giorni dopo l’attentato. Ma queste sono cose tenute ben lontane dal paradiso albanese su cui il turismo puntava.

Il valore delle foto di Tagliarini, per concludere, è certo quello etnografico che documenta dettagliatamente la realtà socioculturale di quel tempo; ma è anche quello che testimonia l’esercizio di uno sguardo turistico maturato entro i programmi coloniali, culturali e ministeriali dell’Italia come dell’Albania mussoliniana. E’, quindi, testimonianza di un’Albania turistica sui generis, costruita attraverso una negoziazione di immagini, di stereotipie, di serie, di simboli (dai monti ai costumi popolari, dai ponti all’esaltazione della stirpe) che dovevano essere compresi, accettati, condivisi e quindi goduti, in un particolare orizzonte d’esotismo e d’edonismo tra l’al di qua e l’al di là dell’Adriatico. Grazie.