Nel 1941 – 1942 la Casa editrice DISTAPTUR di Tirana aveva progettato di pubblicare un libro del grande albanologo Padre Giuseppe Valentini S.

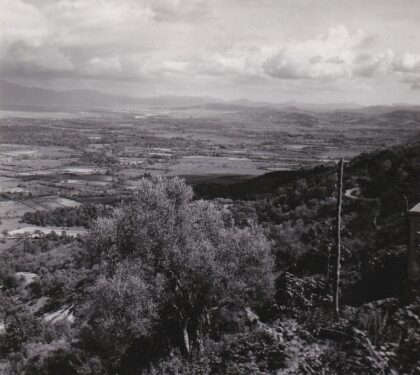

J. che ne raccogliesse gli articoli pubblicati sulla rivista del turismo albanese “DRINI”. Questo è il primo articolo, Da Tirana al Matja.Tirana è posta all’estremità sud-orientale d’una stretta e fertile pianura che, volgendo in direzione nord, nord-ovest quasi a profilo di cornucopia, essendo limitata a levante dall’alta catena Dajti-Bërrari, quota 1269, Mali i Krus – Monti di Kurbini – Montagna d’Alessio, e a ponente dal lungo sistema di colline che la separa dalla pianura di Durazzo, va sboccare largamente sul golfo del Drin fra Alessio e Capo Rodoni. utta la parte più meridionale, più ristretta della pianura fino alquanto a nord del parallelo di Croia si chiama Pianura di Tirana (la Tyranna Planities del Barlezio) (1 – Nota di Franco Tagliarini), al di là in su pianura e poi riva del Matja (gli Aemathiae campi di Barlazio).

Il panorama che si gode da Tirana è veramente delizioso fra il vario aspetto delle colline alberate a sinistra e la ben coltivata pianura a destra cui sovrastano i monti grandiosi, soffusi nel pomeriggio d’una luce madreperlacea piena di nostalgia. Ma l’interesse storico comincia dopo la puntata che si fa tra le colline al bivio di Vora.

Di là una bella catena di colline amene d’ulivi ci accompagna sulla sinistra, dominata da un vecchio torrione sgraziatamente imberrettato da una specie di spegnitoio di latta negli ultimi tempi di Zog: è Preza, antico castello che Barlazio chiama Oppidum Parthinorum nella supposizione che ivi avesse il suo centro l’antico popolo illirico.

Egli ci racconta anche che esso sarebbe stato diroccato al tempo della guerra civile fra Cesare e Pompeo. Crescerebbe il nostro interesse per l’aereo castello se potessimo in qualche modo verificare l’asserzione qui e là ripetuta che lassù si sarebbe rifugiato il profugo Senato Romano venuto con Pompeo da Tessalonica a Durazzo e troppo minacciato in città quando Cesare ne tagliò fuori il suo rivale: allora nel toponimo attuale di Preza (leggi Presa) con un po’ di buona volontà potremmo rintracciare un «Praesidium» romano.

Certo è suggestivo pensare a quei barbogi e zoppicanti resti del parlamentarismo romano che si affacciano ai merli del castrum per spiare se coloro che si avanzano con noi sulla nostra via non siano gli orridi legionari del nascente impero.

Ma venendo a più nota epopea, attraversiamo qui quel campo dove insistentemente e accanitamente vennero a misurasi la forza inesauribile dell’Oriente romano con il valore intrepido dell’occidente albanese e veneziano.

Come venendo da Tirana abbiamo rifatto la via che percorreva già Skanderbeg quando dal suo nido di Croia marciava incontro agli invasori che penetravano da Ochrida per Sfetigrado e Petrela, così qui siamo nel cuore di quella Tyranna Planities, campo aperto alla mobile tattica dei 600 cavalieri scelti del Castriota.

Preza, castelluccio con quattro bravi torrioni angolari, dall’alto del suo mastio – quello che torreggia ancora lassù – corrispondeva per via di segnali e di fuochi col mastio di Croia che già ben vediamo biancheggiare sulla costa della sua formidabile montagna sulla nostra destra. Forse lassù a Preza, mentre le campane cantavano a stormo e i guerrieri dietro le feritoie calavano le visiere, nella chiesetta innalzavano trepide litanie le clarisse di cui si ha memoria che esistesse un convento in questi dintorni.

I suoi piedi, il 6 settembre 1477, si combatté tra Veneti e Albanesi da una parte e turchi dall’altra l’infausta battaglia che decise le sorti di Croia: comandava la piazza Pietro Vitturi ed aveva ai suoi ordini il connestabile Giuliano da San Scorbaro e il voivoda Vuk Curani (leggi: Tzurani); l’esercito che veniva al soccorso era diviso in due corpi: uno alla pianura verso il mare al comando di Francesco Contarini col pagatore Giacomo da Mosto: l’altro, forte di più di 2.000 uomini, veniva da Scutari e Alessio con Antonazzo Deci e Lodovico da Castello di Tiferno connestabili che conducevano 500 cavalleggeri italiani, Carolino con Leone Illirico che conducevano la fanteria pure italiana, e Nicolò Dukagjini che conduceva gli ausiliari albanesi.

Il turco, forte di 8.000 uomini, era accampato press’a poco a Zezë. Lo scontro avvenne a mezzogiorno tra Luzë e Zezë. I veneto-albanesi probabilmente congiuntisi nella mattinata, tenevano la cavalleria in quadrato: ai cavalieri turchi che avanzavano e retrocedevano in incessanti attacchi e ritirate, i nostri opponevano la fanteria che usciva dal quadrato, colpiva i cavalli al fianco e si ritirava subito al sicuro entro il quadrato; in tanto anche gli archibugieri e i balestrieri facevano strage tra i barbari, finché questi al tramonto presero la fuga verso Tirana lasciando gli accampamenti al saccheggio dei vincitori; allora anche gli assediati fanno una sortita e s’impadroniscono di due fortini ben forniti di provvigioni che gli assedianti avevano posto a cavaliere della strada che conduce da Zezë a Croia.

Ma mentre, calata la notte, i comandanti si consultano se pernottare o no nel campo turco, e, secondo l’usanza stradiotica, gli albanesi vi si danno al saccheggio, tornano i turchi e ve li trovano così inetti alla resistenza da farli fuggire colpendo amici e nemici; la fanteria rimase circondata, la cavalleria messa in fuga fino all’Ishmi e per i boschi e le paludi, perdendo, altre a più d’un migliaio di uomini, lo stesso comandante Contarini e vari connestabili. Alla fine dell’anno la città era perduta.

Procediamo ora per la strada rendendoci ragione de visu delle posizioni; poi ci fermeremo un po’ a ricostruire gli avvenimenti degli assedi di Croia e delle movimentate battaglie che vi si combatterono intorno al tempo di Skanderbeg.

Sulla nostra destra, a sud di Zezë, sul meridiano di quota 198, una collinetta quasi isolata fa da ultimo baluardo della montagna proprio di fronte a Preza: è Mënikli (rectius: Mëndikli) il Munticleus o Monticlus del Barlezio, che serviva allo Skanderbeg di spia avanzata e di trampolino per le sue fulminee incursioni agli accampamenti turchi.

Ci mettiamo già in direzione del bivio per Croia: ben campeggiante sul sipario verde ulivo della costa di fronte a noi, si vede lo sparso gregge delle casette della Croia odierna vigilate dal torrione; ma chi andasse su dal bivio vedrebbe che stanno disposte intorno al masso del Castello, scosceso dal costone della montagna per via d’una paurosa spaccatura.

Passata Luzë, fra la strada ed il gomito dell’Ishmi, possiamo ben constatare come non dev’essere stata comoda impresa per gli eserciti turchi, costantemente molestati da calate di cavalli dell’inafferrabile Skanderbeg, il passaggio per questo sbocco della pianura di Tirana, se al paese è rimasto il significativo nome di Dervendi (la Sfilata).

Ed aggiungeva pericoli il bosco di Mamuras ora devastato, in cui entriamo. L’ha raso al suolo senza pietà la Società Inag; ma ancora nel 1924 era ben rigoglioso; troppo rigoglioso anzi, perché Ahmet Zogu, ministro dimissionario, di fronte all’offensiva parlamentare oppositaria, vi trovò buon gioco a dimostrare l’incapacità del governo succedutogli, mandandovi i suoi sicari, che, abbattuti alcuni tronchi sulla via, fermarono l’auto della Croce Rossa Americana e ne massacrarono a fucilate i rappresentanti.

(segue)

Nota 1: Marino Barlezio, umanista albanese. (Scutari 1450 circa – Roma 1512 circa). Sacerdote cattolico, compagno di Giorgio Castriota Skanderbeg e suo biografo (Historia de vita et gestis Skanderbegi, Epirotarum principis. Partecipò alla difesa di Scutari durante l’assedio dei Turchi nel 1478, di cui diede la narrazione nell’opera “De obsidione Scodrensi”.

L’articolo di Padre Giuseppe Valentini S.J. è stato pubblicato nel N. 1 – Anno II di DRINI – Bollettino mensile del Turismo albanese – Tirana, Sabato 1 marzo 1941.

Le fotografie originali provengono dall’Archivio di Franco Tagliarini