La nebbia che si alza all’improvviso sul lago, nasconde un incontro concordato tra i gabbiani e il capo dei marangoni minori. I loro cinguettii si sentono anche al di fuori della coltre e ci si rende conto di avere partecipato ad un censimento delle specie di uccelli che abitano nei paraggi. Mentre una piccola barca quasi marcia si gode la pensione, sciogliendosi pian piano nella riva. Sembra confusa perché non riconosce più il padrone di una volta.

Sto visitando Scutari ma per sicurezza, prima di buttarmi nel caos della città, esamino il lago percorrendo la strada che porta a Shiroka.

Davvero fortunata la posizione geografica di questa città: il lago, il fiume Buna una volta navigabile anche da navi importanti, pianure fertili e dolci colline che la circondano.

Ma ci sono anche le montagne che la osservano da vicino; come la cima di Tarabosh, che mi ricorda il marchio di tabacco sfuso che si vendeva durante il regime comunista.

Sulla collina più a sud, si erge e sopravvive ancora assieme alla sua leggenda , il Castello di Rozafa, la fortezza che una volta controllava l’ingresso nella città e sembra lo faccia tuttora. Perché non si può passare senza rendere omaggio con gli occhi e con la mente a questa meraviglia.

Da piccolo, quando si studiava la sua leggenda mi facevo la domanda: “che fine avrà fatto il figlio di Rozafa?”

Non se ne parla mai, perché il racconto finisce mentre lui è ancora attaccato al seno della madre murata. Ma sarà nei d’intorni. Un re invisibile senza corona che gira nei bazar di Scutari, figlio della parola data e nipote del tradimento. Perché nella nefasta combriccola di fratelli, due su tre avevano tradito.

Forse è laggiù, al mercato del pesce, che sussurra all’orecchio di un mercante disonesto: “Ahia, hai barato!”. Un piccolo Gesù balcanico, di giorno senza dimora, ma alla sera torna dalla madre impietrita, regina indiscussa di Scutari: Rozafa.

Voci non confermate dicono che lei sia la guardiana della morale. Non può fare molto ma spesso dissente. Certe volte il suo seno che di solito emana l’aroma dolce del latte materno, schizza veleno. E’ segno che l’ingiustizia ha superato il limite.

Devo dire che l’Iddio non si stanca molto nel visitare i suoi luoghi giacché la distanza tra le chiese e la moschea è di pochi passi. Non sono costruzioni recenti e da ciò si può dedurre che la convivenza religiosa non è frutto di questi tempi moderni. La competizione rimane ma non supera mai i livelli di una discussione che si tiene al bar mentre si guarda una partita di calcio. A proposito di calcio: il leggendario club calcistico “Vllaznia” è fallito. In quei giorni era meglio cambiare strada per non incontrare i suoi tifosi.

Scutari è una città di frontiera e l’omonimo lago che ora condivide con Montenegro, una volta era tutto suo. Si nota ancora quell’intreccio di culture che l’hanno attraversata. L’eredità culturale lasciata dalla Repubblica di Venezia non morì mai, neanche quando la città passò sotto l’amministrazione ottomana alla fine del quindicesimo secolo.

L’antico splendore si nota a tratti perché la città ha vissuto un lungo periodo di declino che non coincide con l’arrivo al potere dei comunisti, come spesso si crede. L’inizio di questo declino va cercato nelle decisioni del Congresso di Lushnje riunito nel gennaio del 1920 e che indicò Tirana come nuova capitale dell’Albania. Ironia della sorte, perché Tirana era il feudo di colui che sette anni prima aveva venduto Scutari per trenta denari. La città non ebbe da preoccuparsi è probabilmente scherniva questa scelta giacché Tirana in quel momento era poco più grande di un paesino. Ma il destino gioca brutti scherzi.

Gli investimenti massicci italiani nell’infrastruttura della nuova capitale, sia durante il regno di Zog che dopo l’occupazione, cambiarono gli equilibri. L’abbinamento di stili architettonici usati nella costruzione degli edifici pubblici fecero di Tirana un esempio non solo per l’Albania ma anche per i Balcani. E gli sguardi che una volta puntavano su Shkodra, ora si posavano altrove.

A Tirana poi si concentrarono tutti i poteri; quelli del re Zog, degli italiani ed infine quello dei comunisti. Cambiarono anche le rotte del commercio, perché le merci italiani che arrivavano in abbondanza si smistavano a Tirana, e Scutari non era più il punto di riferimento.

Rimase tale solo per un’area circoscritta al nord, fino all’arrivo dei comunisti. Ma il peggio doveva ancora arrivare. Scutari si oppose strenuamente all’insediamento del potere comunista e la reazione di quest’ultimi fu molto dura. Specie nei confronti del clero che era d’ispirazione alle rivolte. Alla fine i comunisti ebbero la meglio e fecero perdere alla città anche il primato culturale che condivideva con un’altra città che si trova al sud dell’Albania: Korça .

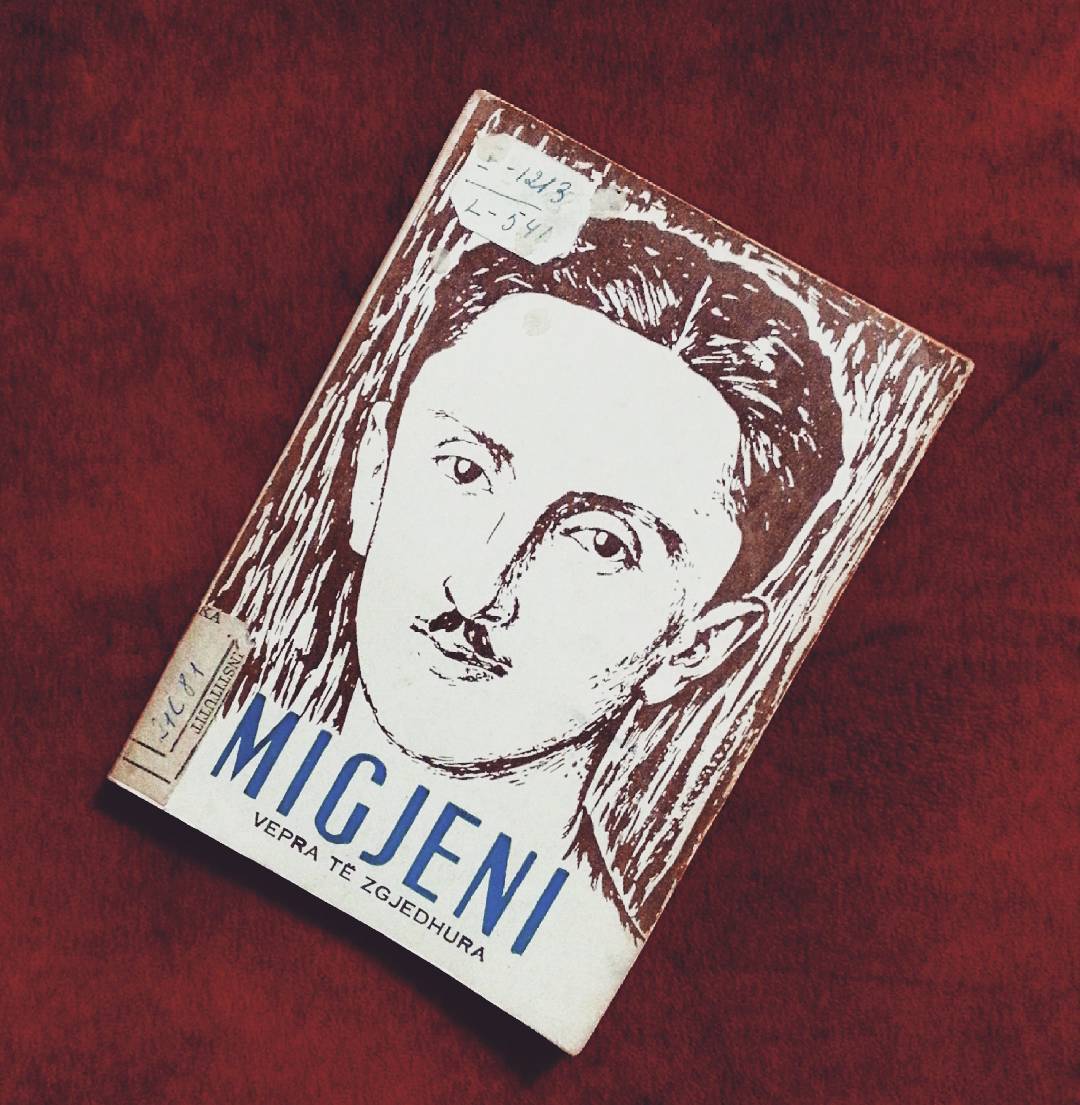

È assai dolorosa ma anche affascinante questa dinamica. Il regime comunista, come tutti i sistemi totalitari agiva con la logica “ciò che non mi serve la distruggo”. Ma ciò che il regime salvò, uscì dai confini di Scutari, penetrò Tirana, e raggiunse i confini più a sud dell’Albania. Così la leggenda di Rozafa non appartiene più solamente a Scutari ma all’intera Albania. E tutt’oggi le opposizioni usano le parole di Migjeni per accusare la maggioranza che nulla si è fatto per combattere la povertà.

E al teatro dell’opera si trasmetteva il racconto leggendario di “Halili e Hajria”, una storia di quella zona.

Neppure i versi dolci e struggenti de “il sogno della vita” di un parroco come Ndre Mjeda che viveva nelle vicinanze avrebbero mai oltrepassato i confini della zona, per essere studiati a Saranda. E’ così ovvia, tanto da sembrare invisibile, la netta impronta scutarina lasciata sull’intera cultura albanese.

Shkodra si consegnò all’Albania e venne spremuta per bene. Schiere di attori, musicisti, traduttori, linguisti, cantanti lirici e persino il dirigente dell’Orchestra dell’Opera Nazionale contribuirono alla nascita di un nuovo percorso culturale albanese. Spesso alcuni scutarini considerano questi personaggi come “rinnegati” ma a me sembra alquanto ingeneroso. Perché nemmeno gli artisti sono immuni alle opportunità.

La verità è che Scutari ha ricevuto molto meno di quanto ne abbia dato. Come succede tuttora; i dissidi incomprensibili tra il potere centrale e quello locale, per motivi politici, fanno un grosso torto alla città, che tentenna e si dimena alla ricerca di un modello di sviluppo che non arriva mai. E Shkodra si chiude in sé addormentandosi nella gloria che fu. E se la prende con lo standard linguistico albanese. Perché a loro dire, non rappresenta un buon equilibrio tra le due varianti linguistiche, geg e toskë.

Può darsi che abbiano ragione alcune volte, ma lo standard linguistico ha fatto dei torti anche in altri paesi del mondo. Ma i benefici superano sempre i torti fatti. A parere mio Shkodra non può lamentarsi, perché mentre gli altri dialetti orbitano attorno allo standard, lei ha il potere di arricchirlo visto il prestigio nascosto di cui gode. Alcuni autori di poesie e racconti lo hanno capito e in questo intreccio (standard & dialetto) producono scritti di ineguagliabile bellezza. Tuttavia non è una desinenza o una “a” nasale che impedisce il rilancio. Manca il peso economico che aggiunge peso anche alle parole.

Eh Shkodra! Sembra una nobile vecchietta che non crede affatto nella trasmigrazione dell’anima e di conseguenza non vuole morie per rinascere. E così, ogni tanto si fa il trucco.

Anche quando il potere centrale coincideva con quella locale si è fatto ben poco per questa città. Servono interventi seri perché tanto rimane da fare. Probabilmente i scutarini vivono la situazione con molto ironia o autoironia, perché li conosco. Non sarei molto sorpreso se da qualche angolo spuntasse questa frase: “vivremo molto più a lungo perché abbiamo tanto da fare”.

Nel frattempo si è provveduto a riqualificare un pezzo del centro, che gli abitanti chiamano “pedonale”. Visto il resto della città è poca cosa. Più o meno come un paio di lenti a contatto a colori che la signora ha messo per guardarsi e compiacersi. Ma tanto basta per immaginare l’antico fascino della città e la vita quotidiana dei tempi che furono. Somiglia ad una scena che Pietro Marubi si prepara a immortalare con una fotografia in bianconero.

Mentre nell’altro angolo sbuca Kolë Idromeno che mescola i colori e sistema le tele; è in procinto di realizzare un nuovo capolavoro. Un lustrascarpe zoppo attraversa la piazza cercando di correre. Sta inseguendo un piccolo ladro che gli ha portato via l’incasso della giornata.

Intanto un umile frate francescano trascrive con pazienza (un po’ in ritardo) i battesimi e i matrimoni della settimana, sotto il canto del muezzin. Occupa il centro della scena un commerciante grassone. Ha appena concluso un affare con un contadino venuto dalla Piana di Dukagjin e ora sta trattando con altri due, scesi dalle regioni di Pukë e Mirditë. Il loro orgoglio sembra cadere a pezzi davanti a questo personaggio che ne sa una più del diavolo. “So che venite da lontano perciò vi voglio aiutare. Perché io sono di buon cuore. Una capra per due metri di stoffa. Due capre per un paio di scarpe”.

L’assenza di Migjeni è scontata. Starà portando il suo corpo fragile in periferia, in sella alla bici, e la sua tosse debole si soffoca sotto il rumore dei clacson.

Mi avvio verso Lezha lasciando alla sinistra l’imponente castello e il fiume che scorre lentamente alla destra. Forse non era così silenzioso quando alcune navi partirono con i nobili veneti e albanesi, per non tornare mai più. La città era caduta in mano degli ottomani.

Anche Marin Barleti se ne andava, forse piangendo perché non poté prendersi con sé la leggenda di quella fortezza, che si allontanava sempre di più perdendosi nella nebbia.

Una volta sceso nelle terre italiche scrisse una storia grande quanto una leggenda, per raccontare la vita e le gesta di Scanderbeg.

Mi sono distratto in questa città e me ne vado senza aver assaggiato la carpa scutarina . Ma tornerò.