Il Touring Club Italiano fu fondato l’8 novembre 1894 con lo scopo di promuovere i valori ideali e pratici del ciclismo e dei viaggi.

I valori e gli obbiettivi nei quali si riconosce l’associazione sin dalla sua fondazione sono “lo sviluppo del turismo, incentivando e sostenendo in particolar modo la scoperta delle bellezze artistico-paesaggistiche meno note e frequentate; salvaguardare il patrimonio italiano di storia, arte, cultura e natura, educando il turista alla insostituibilità delle risorse, all’importanza di tutelarle per le generazioni future e a una fruizione corretta e responsabile; conoscere Paesi e culture, diffondendo uno spirito di reciproca comprensione e rispetto fra i popoli”

Gli obbietti e valori promossi dal TCI sono stati perseguiti e realizzati anche grazie all’intensa attività editoriale portata avanti dal TCI, che ha reso possibile raccogliere un importante patrimonio documentario, costituito da libri, riviste, materiali cartografici, fotografie, cartoline, disegni ma anche oggettistica risalente al 1894. Una collezione rara nel suo genere, che rende possibile preservare la diffusione di conoscenze ambientali, geografiche, turistiche e culturali.

Una parte consistente di questo patrimonio documentario è rappresentato dalle riviste pubblicate mensilmente a partire dal 1895, attraverso le quali il Touring club ha promosso i suoi valori tra cui il riconoscimento di paesi e culture e la diffusione di uno spirito di comprensione rispetto reciproco tra i popoli, raggiungendo attraverso questa emancipazione patrimonio civile e culturale di individui. In quest’ottica si può interpretare l’interesse mostrato per l’Albania nella pagine della “Rivista Mensile”.

Dalla ricerca d’archivio risulta che il primo articolo dedicato all’Albania dal titolo “In Albania. Cenno sulle comunicazioni albanesi ” di Arnaldo Cipolla è+è stato pubblicato nel numero di luglio del 1911

L’autore prima di passare alla descrizione delle linee di comunicazioni stradali in Albania, esordisce con le sue impressioni in merito alla “lotta che ancora perdura fra alcune tribù settentrionali e le truppe turche guidate da Turghut Pascià”.

Ammettendo che il racconto diffuso del conflitto esula dagli scopi della Rivista Mensile, l’autore afferma “…che il carattere della presente insurrezione ed i fini che la provocarono e che l’alimentano non sono precisamente quelli di un popolo che combatte per un idealità nazionale…”.

Non manca anche di esprimere una sua opinione, tra l’altro abbastanza diffusa anche negli ambienti della diplomazia italiana del tempo che fosse “…desiderabile per noi italiani che l’Albania rimanga com’è sua intima, generale e secolare tendenza sotto il dominio turco, poiché una Albania autonoma è una terra ineluttabilmente condannata ad agevolare il programma espansionista di una potenza gli interessi della quale non collimano precisamente con i nostri” con evidente riferimento alla forte presenza austro-ungherese in Albania, soprattutto nel Nord del Paese.

Cipolla afferma che tali conclusioni si basano sull’analisi del senso di contraddizione insito nella rivolta albanese portando ad esempio il fatto che i rivoltosi si lamentassero della scarsezza delle armi ma insorgevano contro la più lontana ipotesi di “un generoso e disinteressato intervento straniero a loro vantaggio”, anche se la definizione di “disinteressato” ci risulta un po’ ingenua.

L’autore analizza l’organizzazione della rivolta albanese, o per meglio dire la sua mancanza di organizzazione e di guida che portavano a conseguenze descritte così:

“…Nelle lunghe soste quotidiane sembra di aver dinanzi un deserto. Non rimangono che i villaggi che fumano, fumano sempre, come se nel luogo dove essi sorgevano si fossero aperti dei crateri di vulcano. Incombe sulla piana una malinconia cosi tetra e profonda che lo spirito si immerge e si smarrisce nel dolore ineffabile che proviene dagli uomini ribelli, che deriva dalla pietà che infondono anche quegli oppressori inconsci, raccolti intorno alle bandiere inerti lungo le aste, che è ispirato dalla tristezza sepolcrale delle montagne sassose, dalla pianura deserta ed incolta sulla quale dopo il fragore delle artiglierie stride il gracchiare sinistro dei corvi…”

Ma ecco che a Scutari Cipolla trova un’altra atmosfera tra quella che veniva considerata la classe albanese colta, prodotto delle scuole europee, verso la quale si esprime critico:

“…non uno andava ad unirsi agli insorti. Non uno, e ve n’eran di ricchi, dava un obolo anche insignificante alla causa ed agli affamati esuli nel Montenegro…” per poi affermare: “…Scutari non vede nulla. Percepisce della rivolta una sensazione simile a quella dei prigionieri rinchiusi nella stiva di un bastimento in lotta con la tempesta ha udito il rombo lontano, indistinto delle artiglierie, ma non ha visto un ferito…”

Le contraddizioni osservate nell’aspetto organizzativo della rivolta risaltano ancora di più quando all’apatia delle borghesia scutarina si contrappone la descrizione degli abitanti delle montagne che, secondo Cipolla, erano gli interpreti naturali delle caratteristiche del territorio.

L’autore si avventura nella scoperta delle radici etimologiche del “ADET” albanese tentando paragoni con il “mos” latino e “l’ethos” ellenico: “…Li adet risponde al senso intimo del mos latino e del ethos ellenico con la differenza che il vocabolo latino esprime la legge della maggioranza, l’ellenico quello della convenienza estetica e morale, laddove l’adet albanese è la manifestazione di una legge uniforme comandata dai tempi, dal terreno, e dagli uomini...”

Cipolla porta ai lettori l’esempio dei Mirditi, i quali per difendere per difendere la loro autonomia e la loro fede cattolica, si raccolsero in repubblica aristocratico-militare “…con statuti e pratiche che stimolarono l’individualismo degli spiriti, la tenacia degli odi e delle vendette…”.

L’esplorazione di Cipolla prosegue verso la valla dello Shkumbini “…grande vallata albanese di transito fiancheggiata anche oggi sull’alto da rovine di torrioni e da specole per garantire le carovane che passavano dall’Adriatico all’Egeo come all’epoca romana e bizantina”

L’Albania per l’autore si manifesta come una regione di transito e di penetrazione che apre nel suo cuore “…una delle vie maestre più antiche dell’umanità, la Via Egnatia…si distingue da tutte le altre vie di penetrazione balcanica per aver rappresentato in ogni tempo il vincolo più rapido ed efficace tra la civiltà orientale e la occidentale…”.

L’autore descrive il suo viaggio lungo la Via Egnatia “…la via sacra albanese dove primariamente s’incontrarono gli uomini d’oriente con quelli dell’Occidente e che fu poi traversata dai legionari di Paolo Emilio e di Pompeo…” fino al lago di Ohri “…azzurro specchio…che riflette gli scoscesi pendii dell’antico Parnaso ed ospita tranquilli pastori ignari della lotta ingaggiata poco lungi da loro, assorti nelle cantilene modulate dalle loro zampogne che ripetono le nenie dell’eterno Pan ellenico…”

Prendendo spunto da un chiacchierato proposito dei Giovani Turchi di trasformare tale arteria comunicativa in linea ferroviaria, Cipolla analizza le condizioni della rete stradale albanese che al tempo era considerata “…come la peggiore esistente in territori europei…” e oggettivamente era una delle cause della profonda arretratezza economica del paese.

Predominava per l’intero territorio un tipo di comunicazioni percorribili saltuariamente dai carri e gli animali da soma. In generale le strade seguivano un tracciato assai tortuoso, avevano fondo dissestato e curve assai spiccate; erano soggette a frane, ad alluvioni, a repentini cangiamenti di corso per evitare nel piano le alluvioni stesse: “…nella regione litoranea di Berat e Vallona esistono due distinte reti stradali, una che si percorre nel periodo secco e un’altra durante le piogge”.

Le accidentalità topografiche, i bruschi cambi delle comunicazioni, la poca stabilità dei ponti, rendevano necessarie guide che le autorità locali imponevano al viaggiatore, il quale aveva l’obbligo di mantenerle e di corrispondere un compenso giornaliero.

Ma l’autore sottolinea “…guide e non scorte…” perché il brigantaggio era sconosciuto in Albania “il diritto e il dovere di ospitalità costituisce la manifestazione più alta, fiera e gentile delle domestiche costumanze. Lo straniero che percorre le montagne albanesi dove s’addensano le bufere che scendono impetuose ad agitare l’Adriatico allo schermo della protezione o dell’assistenza giuratagli anche dal più umile degli conterranei, non può essere impunemente toccato da chicchessia senza incorrere nell’odio implacabile delle vendette familiari e collettive. Sotto il tetto domestico l’ospite è sacro ed inviolabile con quella medesima fede, con la stessa tenacia usata dalle genti dei tempi d’Omero e dell’antica Ellade”.

Il resoconto del viaggio in Albania di Cipolla si conclude con l’impressione che gli albanesi ancora non sapessero quale potesse essere il loro futuro ma che inconsciamente attendessero “…che venga con il grande sfacelo, la mano poderosa ed oculata che lo domini, che lo fonda, che gli dia una coscienza nazionale, che ponga le credenze allo stesso livello di dignità nel paese dove da venticinque secoli gli albanesi vivono con un contatto col mondo civile tanto superficiale quanto è stato sufficiente per rendere più difficile la rigenerazione loro”.

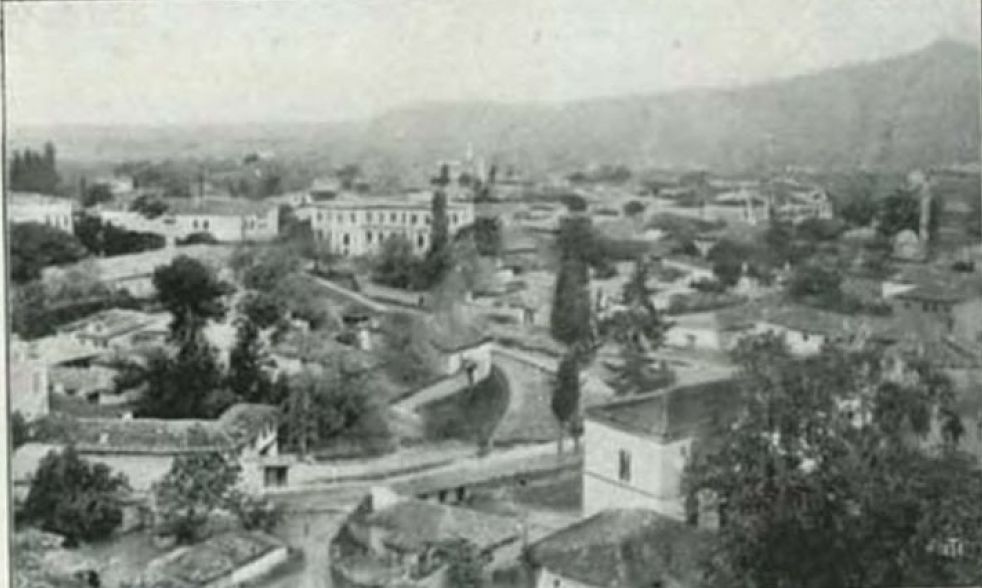

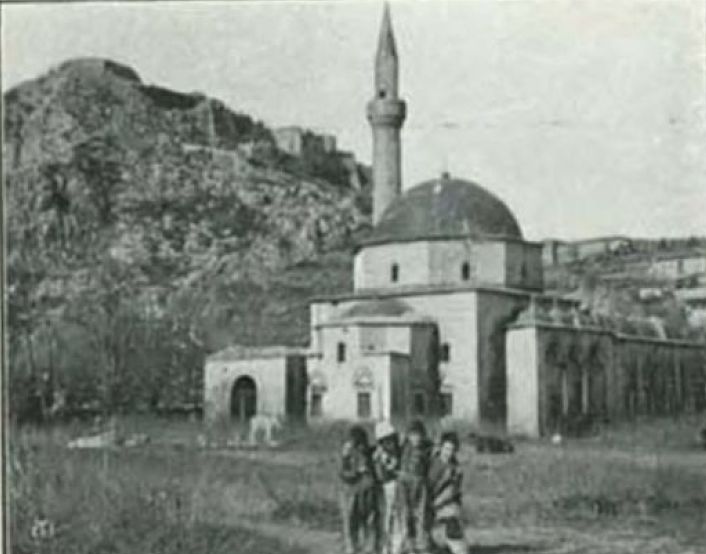

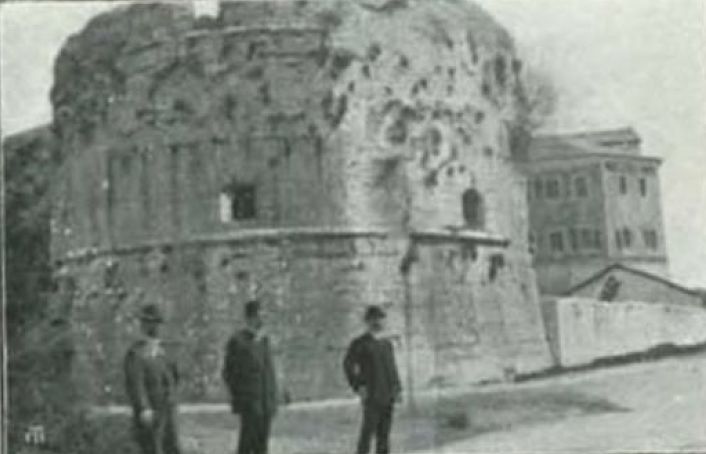

L’articolo, nonostante le discutibili considerazioni finali del suo autore sul futuro dell’Albania, è interessante per gli spunti di riflessione per i storici di quel periodo e delle vicende storiche descritte e per il ricco materiale fotografico di corredo: 13 fotografie che segnano le tappe del viaggio dell’autore – gli accampamenti turchi mandati per sopprimere la rivolta albanese, la distribuzione di armamenti ai giovani mussulmani di Scutari, ritratti di ragazze di Mirdita e donne cattoliche, paesaggi di Scutari, Prizren, Valona, Durazzo, Elbasan e Tirana.