Guerra, distruzione, catastrofi, spargimenti di sangue, visioni di profetiche dimensioni, anticristi ed eroi che anelano alla redenzione… è questa la “biblica” confessione del famoso giornalista e analista albanese Fatos Lubonja. “Il Novantasette – una falsa Apocalisse” alza il sipario su fatti mai raccontati e finora sconosciuti riguardo l’atroce trimestre vissuto dal popolo albanese. A distanza di quindici anni, con una “profetica“ interpretazione, Lubonja ci racconta quei sentieri che condussero un intero paese al caos totale.Ma questa volta si trattava di una falsa Apocalisse, in quanto i messia non sconfissero il male per portare il trionfo di un nuovo regno sulla terra… Ma non è forse vero che tutti gli umani sono proprio come questo?! Nient’ altro che false Apocalissi, in cui mancano persino gli angeli di Dio…Se l’anno millenovecentonovanta sette fosse un libro, gli autori, a mettere nero su bianco le pagine mai scritte della storia, saremmo tutti noi. In uno dei capitoli, il nero avrebbe l’irritante profumo dei soldi persi negli sportelli di quelle piramidi che spuntarono in Albania come un deserto di tombe faraoniche. In un altro, invece, dominerebbe il colore intenso di un gatto nero, che ti insegue di notte preannunciando un destino quasi scolpito. E se una goccia d’inchiostro lasciasse una macchia sul foglio, somiglierebbe a una massa senza forma in preda a uno strillo roco come in un incubo senza risveglio. Il nero delle maschere che saccheggiarono e derubarono chiunque fosse in loro potere costituirebbe un capitolo importante.

Vi potremmo leggere anche il rimbombo del mare, tomba di chi cercò di scappare da un manicomio di 28mila chilometri quadrati al cui interno languivano circa tre milioni di pazienti. Ebbene sì, ognuno di noi avrebbe potuto scrivere la tragedia su quel candido foglio, esattamente come l’abbiamo vissuto. Senza aggiungere, né togliere neanche una virgola alla pura realtà. Eppure ne sono stati scritti di libri su questo argomento, ciascuno secondo la propria verità…

Sempre secondo la sua verità, anche Fatos Lubonja ci presenta il suo libro: “Il Novantasette- una falsa Apocalisse”. Le esperienze personali, gli sviluppi e i retroscena politici, le riflessioni dei media e le descrizioni dal vivo delle tragedie di massa ci vengono raccontate attraverso il personaggio di Fatos Qorri, alter ego dell’autore. La sua odissea comincia in una fredda sera di fine gennaio al bar Noel, in uno dei vicoli di Tirana, dove cominciano a pullulare le amarezze di una parte di intellettuali e politici nei confronti della classe politica al potere. Dove la paura si incarna in innominati carnefici del potere, pronti a colpire con guanti d’acciaio – nel vero senso della parola- tutti coloro la cui voce andasse oltre il borbottio di quei tavoli.

Fatos Lubonja non risparmia nessuno: nemmeno se stesso. Racconta il coinvolgimento all’interno del movimento dissidente, all’avanguardia del Forum per la Democrazia; dovuto un po’ al caso e un po’ all’ambizione personale, rappresenta una sorta di tentativo interrotto di rapportarsi alla politica. Vengono snocciolati i caratteri di quel pugno di persone che condividevano il medesimo ideale: sradicare il “male maggiore” ossia Sali Berisha, presidente dell’Albania in quegli anni. I suoi dubbi, la lotta interiore che spesso ne faceva tentennare le decisioni, le delusioni sia piccole sia grandi da parte degli alleati, persino le vane illusioni all’insegna della libertà e della democrazia troncate- secondo lui- da un uomo assetato di potere in modo inesauribile, condussero l’Albania, già caotica, debilitata, squattrinata, dritta in un vicolo cieco. A quindici anni di distanza, il libro riesce non solo a coinvolgere il lettore, introducendolo a quella realtà che il più delle volte dimentichiamo o per lo meno fingiamo di dimenticare, ma lo proietta anche sugli sviluppi politici e sull’intero dramma. Una rivelazione lunga circa 300 pagine, in cui Lubonja non nasconde la propria delusione e la critica nei confronti della classe politica.

Apocalisse??!! – perché quegli eventi sono degni della fine del mondo. Falso??!! – perché nell’ultima battaglia coloro che portavano la veste messianica non furono in grado di scacciare il male.

Nel suo libro “Il novantasette- una falsa Apocalisse” gli eventi riportati, in particolar modo quelli di Valona, appaiono talmente vivi da far pensare a lei come a un testimone oculare. Com’è riuscito a ottenere questo?

Il libro possiede una propria ingegnosità, dovuta a un artificio. L’autore racconta in terza persona. Parla deI personaggio Fatos Qorri, il quale sovente scrive il suo diario il prima persona. Ho usato appositamente questa tecnica, perché le esperienze personali del personaggio non riescono ad abbracciare l’intero spettro degli eventi. In questo modo, l’uso della terza persona permette all’autore di riportare situazioni in cui il personaggio non è presente. Naturalmente io non ho vissuto dal vivo tutto ciò che accadde a Valona in quel periodo, ma l’autore, che appunto racconta in terza persona, può permettersi il privilegio delle confessioni, letture o ricordi di altri. Nonostante io abbia conosciuto la realtà di Valona, non sono stato fisicamente presente alle varie manifestazioni che descrivo o ai tragici eventi che accadevano in continuazione, ecco dunque l’utilità dell’espediente. Mi sono quindi servito, da un lato, del personaggio Fatos Qorri per potermi addentrare nel profondo delle esperienze personali, dall’altro invece della terza persona che offre una visione più esauriente dei fatti, degli eventi di massa o di quelle situazioni in cui non ero fisicamente presente.

Il libro è stato pubblicato verso la fine del 2011. Ha dovuto aspettare oppure ha fatto bene i conti prima di proporre la sua versione dei fatti dopo che altri libri erano stati pubblicati e avevano attirato l’interesse dei lettori a questo proposito?Lubonja non presta attenzione ai dettagli, ma il suo istinto da scrittore era già vivo, già quando il paese somigliava a un gigante recinto dove si aprivano nuove tombe ogni giorno. Gli era impossibile fuggire, curioso com’era di vivere l’intero evento.

Visto che ha menzionato le esperienze personali… Un aspetto alquanto rilevante del suo libro sono gli avvenimenti dietro le quinte, i discorsi a tavola, che esprimono il malcontento generale nei confronti del governo fino alla nascita del Forum per la Democrazia. Ha dunque compreso tutto ciò nel suo libro?

Dal punto di vista della sostanza, credo di aver detto tutto. Quando si costruisce un libro, non si può introdurre tutto nella struttura. Se viene presentato un certo personaggio nel libro – che si trovava lì da qualche parte – non puoi permettere che compaia una sola volta senza un seguito nella narrazione. Un libro ha le proprie strutture, la creatività ha le proprie leggi; in questo senso mancano tantissime cose, che a malincuore ho dovuto omettere. Mancano vari dettagli, ma non si adattavano alla struttura. Nell’essenza sono stato sincero, ho descritto gli eventi come li ho sentiti. I dettagli che descrivo, i personaggi, gli incontri… sono accaduti per lo più allo stesso modo. Naturalmente i vari discorsi non vengono riportati per filo e per segno come quelli originali. A volte si effettua anche un’interpretazione in base al tempo; la mimesi è selettiva. Probabilmente è stato dimenticato qualcosa oppure è stato riportato in modo diverso da come lo può ricordare qualcun altro, ma nel suo insieme costituisce la mia verità sui fatti di quei tempi.

Non ha mai pensato che menzionare situazioni o personaggi della politica del tempo avrebbe spinto al dibattito? Vi sono state delle reazioni da parte loro?

In Albania, solitamente, quando vengono dette cose che ad alcuni possono rincrescere si scelgono due vie: o l’attacco o il silenzio. Mi sono imbattuto in pochissime contestazioni pubbliche riguardo alle mie affermazioni su determinati personaggi. Se avessi avuto contestazioni, avrei risposto, o perlomeno avrei cercato di approfondire così da poter verificarne il torto o la ragione. Non ne ho avute, dunque è stato scelta la via del silenzio.

I protagonisti della politica di quel tempo erano sostanzialmente divisi in due fazioni e hanno mantenuto abbastanza le loro posizioni, invece all’interno dell’ala da voi rappresentata lei è stato costantemente diviso. Questo libro potrebbe essere, in qualche modo, una sorta di tarda autocritica?

Credo che uno dei valori del libro sia proprio questo: le verità non sono mai assolute. L’essere umano convive con la contraddizione nelle risposte che dà, nelle scelte che opera; vivere la vita come una dinamica di contraddizioni significa viverla veramente, altrimenti non avrebbe alcun senso. Se, ad esempio, effettui una scelta, ma non nutri dubbi al riguardo, questo ostacola l’evoluzione dei pensieri. Ugualmente i legami, le amicizie, le alleanze politiche comprendono il dialogo, il dibattito, le contraddizioni: in questo modo hanno possibilità di svilupparsi. Analogamente, le mie contraddizioni nel libro racchiudono le verità di quei tempi. Non dimentichiamoci che l’incoerenza principale consisteva nel fatto che i prigionieri politici erano ritenuti come quelli che meno di chiunque altro avrebbero potuto stringere alleanze con il Partito Socialista o con i comunisti che li avevano perseguitati, e appariva oltremodo improbabile che questi non si unissero contro il Partito Democratico- il quale, in qualche modo, tutelava gli interessi dei perseguitati. Questa era una contraddizione interna, ma al contempo esterna, di fronte agli attacchi provenienti in questa direzione. Tutto ciò l’ho spiegato anche nel libro. Stava violando dei princìpi? Stava forse rigettando le sofferenze proprie e di tutta quella generazione di vittime del regime dittatoriale? No! Quel movimento, quell’alleanza non poteva calpestare i principi fino a quando vi era a capo l’anti-comunismo, l’anti-autoritarismo, l’anti-dittatura. Non erano forse considerati fra i migliori democratici Neritan Ceka e altri, che avevano avuto il coraggio di distaccarsi per primi dal Partito Democratico, denunciandone l’autoritarismo? Non si contrapponevano dunque ai metodi del passato, al totale controllo, all’assenza di dialogo, alla negazione della libertà al popolo, unendosi alla medesima causa sia quelli della destra conservatrice come Kalakulla sia quelli della sinistra riformata del Partito Socialista?!Molti ideali legati al grande sogno democratico vennero smentiti ai tempi dal Partito Democratico.

Chi furono quelli che si contrapposero al Partito Democratico e a Sali Berisha? Che cosa rappresentavano?

Si trattava di un conglomerato. La seconda contraddizione consisteva proprio nel mio rapporto con loro. Provenivamo da due passati diversi, la maggior parte aveva avuto una certa influenza durante il periodo del comunismo ed era più vicina a Sali Berisha. Vi erano vari dubbi su quanto fossero sinceri e quanto invece si servissero di noi. Nel libro è palese il fatto che a capo della rappresentanza del partito furono eletti ex- detenuti politici. Nel Forum non vi era una sola sinistra; erano presenti anche esponenti dell’Alleanza Democratica, i primi ad andarsene dal PD e a denunciare i metodi antidemocratici di Berisha. Vi era anche Petrit Kalakulla, tra i maggiori estremisti della destra. Tutti uniti all’insegna dell’anti-autoritarismo e del riavvio del gioco della democrazia.

Fatos Lubonja era uno degli ex detenuti politici a capo di quell’insieme di partiti e associazioni unite contro Berisha. Ancor prima di sviluppare dentro di sé la decisione, venne stabilito come rappresentante degli interessi della sinistra. Valeva la pena rischiare con degli sconosciuti?! Tra i loro passati vi era un grande divario; mentre egli passava i suoi anni in prigione, i nuovi alleati avevano fatto carriera in qualità di nuovi intellettuali nel paese. Tra il nero del regime comunista e il grigio delle vittime del regime c’erano loro: i bianco- grigi che si contrapposero al potere autoritario di Berisha. Molto presto, ai tentativi strettamente politici si sarebbero unite le moltitudini in rivolta per la perdita del denaro nelle firme piramidali. I leader carismatici, quali Kurt Kola, Daut Gumeni e Fatos Lubonja, rivolgendosi inconsciamente alle masse che trascuravano la polizia e che cercavano di autodirigersi riunivano le proprie cause in una sola. Ma l’esercito invisibile, ossia la vera forza concreta, erano i rappresentanti del Partito Socialista. “ Questi ultimi avevano pochi individui carismatici – Nano, ai tempi, era in prigione- e avevano bisogno di noi, non potendo fare da sé a causa del loro passato troppo compromesso” – afferma Lubonja, consapevole di aver contribuito oltremodo alla legittimità di questo movimento. Questa legittimità sottintendeva anche quella sorta di guerra perenne – parte dell’esercito erano anche molti degli ex guardiani delle prigioni o ex agenti della sicurezza del periodo dittatoriale. Si potevano dunque dimenticare o tanto più cancellare le torture passate solo perché ora erano tutti nella stessa barca?! “ Questo rese ancora più difficile la nostra scelta. Non dimentichiamo che anche dall’altra parte vi erano molti ex-comunisti”- continua, non tanto per giustificare la posizione quanto per sottolineare una verità innegabile.

Qual è stata la sua posizione?

Alla fine la mia posizione non è altro che di delusione per tutta questa classe politica, in fondo non tanto differente. Pur essendosi divisi in due, la mentalità e il gioco d’interessi erano sempre gli stessi. Il nocciolo di questo libro, secondo me, sta all’inizio, in una delle affermazioni: “ Nella tragedia moderna non muore l’eroe, bensì il coro “. Questi eroi- che eravamo noi- lasciarono invece che il coro morisse. A morire fu il desiderio popolare di una maggiore democrazia: era un importante tentativo di svolta che fallì, un aborto di questa classe politica.È il nucleo a rendere il mio lavoro diverso da quello di molti altri che hanno trattato il novantasette. Quelli che salirono al potere -soprattutto la Concordia nazionale (Pajtimin Kombetar)– lo hanno ritratto come un’azione positiva. Io invece ho considerato il 9 marzo, la Concordia e la formazione del governo come un abbandono da parte delle persone, che si rivolgono ai propri affari. Cercando di giustificare questo costrutto, questi fingono di dimenticare che la tragedia maggiore, l’apertura dei depositi d’armi e tutta la catastrofe accaddero dopo il 9 marzo. Mentre essi si sedevano per raggiungere un accordo, in tutta l’Albania vennero aperti i depositi d’armi. È anche vero che c’erano stati vari sviluppi a Valona, ma il tutto scoppia dopo la Concordia Nazionale. Ecco perché ritengo sbagliato il 9 marzo. Qui sta la differenza tra me e quelli che pensano di aver salvato l’Albania in quella data.

Il premier del governo della Concordia Nazionale, Bashkim Fino, nelle sue confessioni sul ’97 afferma che il 9 marzo fu un atto che salvò l’Albania dall’orlo di una possibile guerra civile. Mentre lei ritiene questa un’idea frutto della politica o meglio ancora di Berisha in persona…

L’idea di una guerra civile tra il nord e il sud ebbe luogo dopo il 9 marzo. All’inizio avevamo un popolo- soprattutto nel sud- in rivolta contro un governo. Sicuramente si poteva anche giungere a una guerra civile, ma il governo tentò di tutto. Provò a portare la guerra, a mandare l’esercito. Il tutto dipende da che cosa si intende per guerra civile. La guerra civile sottintende due fazioni divise. Io penso che Berisha non avesse soldati sufficienti per fare una guerra civile: non era pronto nemmeno l’esercito che vi condusse, non aveva partigiani pronti a prendere le armi. Sfortunatamente tutto ciò fu costruito dopo il 9 marzo. Secondo una voce piuttosto diffusa, gli abitanti di Tropojë dissero che avrebbero preso le armi e sarebbero andati nel sud, che sarebbero arrivati dei kosovari, ecc … Ovviamente una tale situazione esigeva le dimissioni del governo e nuove elezioni. Io sono sempre stato dell’idea che questo tipo di politica, questo tipo di autoritarismo debba venir punito in qualche modo. Berisha tentò tutto, mandò l’esercito nel sud, mandò aerei per il bombardamento ( due dei quali andarono a Brindisi), ma fallì in pieno. Non c’era alcun motivo di creare la Concordia Nazionale, quando a Berisha mancavano addirittura i ministri. Ho sempre ritenuto che Berisha se ne dovesse andare, il prezzo di una buona lezione impartita per tutto quello che aveva fatto. Il suo allontanamento implicava che Pjeter Arbnori, a capo del parlamento, prendesse nelle sue mani la direzione del paese fino alle successive elezioni. Questa era la mia tesi, ma non fu così. Non ero sicuramente l’unico a pensarla in questo modo, era opinione comune che Berisha era il responsabile di tutto e che solo il suo allontanamento dalla scena politica avrebbe calmato le acque. Ma non lo fece, non se ne andò, anzi fece credere di condividere il potere con la sinistra. Ho sostenuto anche quest’altra tesi: noi non rappresentavamo Valona, eravamo solo una forza politica, essa doveva essere rappresentata da sé. Lo avevamo richiesto più volte e loro stessi avevano firmato la dichiarazione. Abbiamo perso l’occasione di mostrare il confine a coloro che abusavano del potere per svariati motivi, tra cui la debolezza, la mancanza di coraggio di andare fino in fondo. Ora qui regna l’impunità. Puoi fare qualunque cosa e non ti succede nulla. Forse il mio punto di vista era un po’ troppo idealista: portare a termine nel ’97 ciò che non fummo in grado di fare nel ’91, abbattere il dittatore da soli, non tramite il Muro di Berlino. (Non vi era stata alcuna guerra civile. Nessuno aveva puntato le armi contro altri. Sparavano tutti contro il cielo. Il maggior pericolo era la follia e il panico delle persone che non sapevano cosa stava succedendo e cosa sarebbe accaduto a loro l’indomani. Sembrava un evento apocalittico, ma era una falsa apocalisse. Non avrebbe portato nessuna novità. Avrebbe semplicemente lasciato le cose com’erano.)

Perché non si è ritirato dal Forum subito dopo il primo ripiegamento- quando sottoscrissero il primo trattato con Berisha il 6 marzo del 1997 e rimasero poi delusi? O lo ha forse ritenuto un male necessario che avrebbe contribuito al bene generale, l’allontanamento di Berisha?

Ho tentato di spiegarlo nel libro. Non eravamo poi tanto compatti. Inoltre io non ero un leader assoluto per poter prendere decisioni. Eravamo un pugno di uomini unitisi di loro spontanea volontà, che condividevano più o meno la stessa opinione: il governo deve dare le dimissioni. In seguito maturò anche l’idea dell’allontanamento di Berisha. I fatti del 6 marzo non furono altro se non dimostrazione del fatto che questi uomini stavano lavorando al di fuori del forum in tutt’altra direzione. Questa fu la prima delusione. Andavano fuori a fare i loro conti, forse avevano anche paura, non saprei! Ci sono molte cose che ancora oggi non riesco a comprendere. Quando firmarono il primo accordo, che ora non viene nemmeno menzionato, ci fu una reazione clamorosa, non solo mia, ma anche della gente. Li richiamarono più volte a consegnare le armi, in un tempo in cui il popolo era circondato ed era stato mandato l’esercito. Si trattava di un’incredibile capitolazione, che colsero immediatamente anche loro. Sembrò che queste persone si stessero ricongiungendo di nuovo e in quella situazione non avevamo abbastanza forza da impedirglielo e sostituirli con altri. La situazione era molto insicura. Non si intravedeva sincerità da parte loro nemmeno nei rapporti personali all’interno delle cerchie in cui ci incontravamo ogni giorno. Si sentì impotente per dire loro che, due giorni prima, avevano dichiarato che si sarebbero presentati davanti a Berisha solo in qualità di Forum. Non riuscì nemmeno a comprendere dentro di sé da dove gli veniva quell’impotenza; perché in fondo non aveva mai avuto autorità su di loro, perché era semplicemente un individuo senza un partito dietro, perché non era convinto di doverli fermare, dato che la pressione internazionale sulla necessità del dialogo concedeva loro il diritto di agire al di fuori del forum, nell’interesse di tutti; o forse temeva che la sua opposizione sarebbe sembrata scaturire dallo sdegno di non essere stato nominato lui stesso … Ma non considerò il fatto che dopo il 6 e 7 marzo avrebbero stipulato l’accordo del 9 marzo, lasciando da parte tutto quello che era stato detto.Proprio quelle persone che dicevano che il male da sradicare, perché l’Albania si normalizzasse, era proprio Berisha. “ Ma loro non tolsero una virgola. Ovviamente lui aveva il suo potere, aveva l’esercito, la polizia, uomini armati, incuteva anche paura. Fu il momento della rottura con queste persone.” Per un certo periodo il Forum ringiovanì. Fu palese a tutti che l’accordo era stato un fallimento; si aprirono i depositi di armi, il popolo se ne impadronì, nessuno riconosceva il governo di Fino -nemmeno da Valona, punto d’appoggio da sempre, non ottenne il minimo sostegno. Si creò il caos e nacquero le bande criminali. “ Dopo il loro ingresso in scena, la gente pensava solo a come scampare alle bande. Nessuno pensava più né a Berisha, né ad altri.”

Ha mai pensato a uno scenario diverso? Cosa sarebbe accaduto se questo Forum avesse perseverato ancora?

Egli fallì nella sua missione di democratizzare l’Albania. Molte cose giunsero poi col tempo, ma per me è stato così. Questo movimento non ha più la connotazione di un evento positivo. Ecco perché l’ho chiamato “falsa Apocalisse”; se fosse culminato con l’allontanamento di Berisha, considerato come il male maggiore al tempo, allora avrebbe potuto servire come momento di ispirazione e di fiducia del popolo nella propria classe politica e del popolo in se stesso. Io considero quel disfacimento la pietra miliare di tutto ciò che è avvenuto in seguito: del fatto che abbiamo una classe politica che pensa solo a se stessa, si arricchisce, fa tutto ciò che vuole, dove ci sono omicidi, casi come quello di Gerdec, distruzioni, ricostruzioni, e alla fine nessuno viene punito.

Crede che la realtà oggi sarebbe stata completamente diversa?

La storia ha le sue possibilità mai realizzate; può essere mancato qualcosa che non è mai stato compiuto, o è stato compiuto in ritardo, oppure ha preso un’altra direzione ancora. Sarebbe stato diverso all’inizio della crisi delle Piramidi, se Berisha fosse stato più responsabile e il governo avesse dato le dimissioni. Molte cose sarebbero diverse ora, se si fosse agito diversamente allora. Quello che noi volevamo al principio erano le dimissioni del governo, l’instaurazione di un governo provvisorio e nuove elezioni al più presto. Si giunse comunque a questo, ma con grandi perdite, in seguito a molte tragedie e drammi. Avrebbe potuto dare le dimissioni e assumersi la responsabilità. Ma di solito la situazione precipita ancora di più quando si è inflessibili per il proprio egoismo e la tutela degli interessi personali. Quando invece si fanno delle concessioni e si è più aperti, va sempre a buon fine. In questo contesto, forse era necessario anche per noi fare delle concessioni. Ma sono dell’idea che Berisha abbia provato tutti i mali possibili, ecco perché c’è anche la giustizia. Perché lo vogliamo?! Perché determinati esempi non si ripetano mai più. In modo assolutamente inopportuno mandò la polizia, fece violenza su buona parte dei dissidenti, inviò l’esercito, gli aerei… perché mai non dava le dimissioni?! La stessa cosa accade ancora oggi tra le due classi politiche.

Sarebbe stato diverso, perché avrebbero avuto una bella lezione. Nessuno avrebbe osato andare così oltre. Ma io penso che una lezione sia stata data comunque!

Non è forse vero che il suo coinvolgimento nella politica sarebbe stato più lungo e non limitato alla sola durata di questi avvenimenti? Come si trasformò questo suo impegno in uno dei protagonisti del tempo?

L’uomo, in determinate circostanze, deve fare i conti con la propria coscienza. Io ero coinvolto nella politica come giornalista, come attivista per i Diritti dell’Uomo, scrivevo continuamente, ero un prigioniero politico su uno sfondo politico … Il mio coinvolgimento assieme a Daut Gumeni e Kurt Kola – nonostante tutti i miei dubbi su come l’uomo a volte non conosca se stesso e cerchi di trovarsi- fu come una sfida a me stesso, ma al contempo ero spinto dall’ambizione. Era un movimento d’azione, non di strutturazione. Non entrai a fare parte di nessun partito, pur avendo ricevuto varie richieste; ero un intellettuale attivo e la mia coscienza in quel momento mi dettò di fare qualcosa. Avrei potuto continuare a rimanere nella politica dopo questo?! Può darsi, ma furono proprio le circostanze e le persone con cui avevo interagito a farmi pensare che non dovevo farlo perché avrei perso. Generalmente, quando si entra a far parte di un gruppo, l’individuo deve sacrificare qualcosa di sé. Al contrario in Albania, per poter entrare a far parte di questi partiti, non ti chiedono di sacrificare qualcosa di te, ma di uscire proprio da te stesso. Ciò fu provato anche più avanti da quelli che presero il potere, mentendo senza scrupoli al povero popolo che si sacrificò e in molti casi perse la vita, e per di più gli furono rubati anche quei pochi spiccioli rimasti. Quale meschinità senza limiti! Era tutto soltanto un imbattersi quotidiano con lo sconosciuto. Lubonja nel suo libro afferma di non aver saputo dove lo avrebbe condotto quest’avventura. Forse agli apici della politica e del governo che sarebbe seguito? O forse, invece, lo avrebbe messo completamente fuori gioco? Il suo protagonismo – come si vide col passare del tempo – non svanì, bensì si diresse altrove, nella carriera da scrittore, giornalista, ma pur sempre anti-autoritario e critico verso il potere dispotico.

Ritiene di aver dimostrato il suo distanziamento da questo lato della politica rifiutando il posto come capo della RTSH dopo l’ascesa al potere del Partito Socialista?

No, è successo molto prima. Mi chiesero di candidarmi come deputato alle elezioni del ’97. Godevo anche dell’appoggio del Partito Socialdemocratico. Sarei stato sicuramente un deputato, vista la loro rivincita di successo. Ma ero troppo deluso da quella classe politica, non potevo collaborare con loro. Dall’altro lato, ero più adatto nella veste di intellettuale, di giornalista: la società ha bisogno anche di loro. D’altronde gioverebbe molto di più se i politici prestassero più attenzione ai giornalisti. In quell’occasione unii i due aspetti presenti dentro di me e poi mi ritrovai là dove ero e rimanevo il vero me stesso, dove mi sentivo meglio, dove rendevo di più. La politica richiede ben altre qualità per poter avere successo. Tuttavia è proprio questo il corso della storia! “ Prendi una posizione, lotti per determinati principi. Quando scopri che questi principi non godono più del rispetto degli altri ne prendi le distanze oppure ti rivolgi altrove, al di là della persone.

A 15 anni di distanza si è mai pentito per essersi impegnato politicamente in quegli anni? Avrebbe scelto altrimenti ora?

No, non mi pento di nulla. Credo che, quando si è consapevoli della tragedia e di quello che ne seguì- la corruzione di quanti salirono al potere promettendo al popolo che non si sarebbero comportati nello stesso modo, ecc.–, è normale essere colti da un senso di responsabilità. Viene da pensare: “ Se non ci fossi stato anche io a dare una mano a quegli eventi, forse tutta questa tragedia non sarebbe accaduta!” O forse eravamo noi quelli che dovevano agire con più solerzia, e non con un confronto così diretto nei confronti di Berisha?! Magari se le acque fossero state più calme… Generalmente non tendo a ritenere responsabile la mia ala politica delle vicende di quel periodo. La forza, la violenza, l’aggressività provenivano dall’altra parte. Mi è molto difficile poter prevedere cosa sarebbe successo in Albania, se non avessimo reagito nemmeno allora. Per di più molte persone si unirono alla causa di loro spontanea iniziativa, senza essere stati spinti da parte nostra, stimolati non tanto dalla democrazia, quanto dal rincrescimento per il denaro perduto. È in questo senso che ho i miei dubbi. Sento anche del senso di responsabilità, ma in generale non mi pento di quei momenti. Il suo rimpianto è contraddittorio quanto il libro stesso. Ma sa bene che è proprio così che si fa la storia, anche con errori – più facili da giustificare se si è mossi da buone intenzioni. La storia serve anche per poterne trarre delle conclusioni. Se gli chiedessero ora di partecipare a una rivoluzione, risponderebbe convinto che “ in base alle esperienze che ho, alle persone che conosco, non lo avrei fatto.”

Il suo movimento non ebbe l’appoggio della diplomazia estera. Ma quando la situazione ebbe l’esito da lei previsto, ha avuto un qualche atteggiamento da “persona che ha la verità in tasca“?

Questo è sempre stato un problema nei rapporti con la diplomazia estera. Ma è necessario comprendere che la diplomazia è in rapporto con lo stato, col potere, col governo principalmente. Loro sono gli interlocutori principali, perciò richiedono stabilità, soprattutto in Albania, dove ci si aspettava sviluppi graduali, non rivoluzioni. Ho già puntualizzato che vi fu un momento culminante, che suscitò tensione anche nella diplomazia estera, quando venne pubblicato l’articolo di The Guardian “Questo governo di mafiosi, che noi occidentali appoggiamo.” Tendenzialmente essi tutelano gli interessi del proprio paese, il resto viene dopo. Più che la diplomazia, fu la società civile a svolgere meglio questo ruolo. Spesso non conoscono a fondo il paese, per cui fanno delle scelte non sempre ottime. Ho riservato loro un posto rilevante nel libro, e ciò mi fa piacere, perché sono stati gli attori principali della scena. Teniamo sempre a mente che non ci si limitò a tre mesi soltanto, ma anche il ’98 costituì una catastrofe a parte, una continua destabilizzazione, culminata con l’omicidio di Azem Hajdari. Ed erano sempre le stesse persone a parlare di revanscismo, di guerra; non si sentivano neanche tanto colpevoli da doversene andare, pur avendo commesso gravi errori. Erano state uccise 3.000 persone, ma nessuno si sentiva responsabile di ciò. “L’Occidente ormai era la nuova Chiesa per i politici albanesi: si sentivano potenti quando godevano della loro approvazione, si intimorivano quando la comunicazione veniva a mancare. Tuttavia la politica albanese era ben consapevole del fatto che all’Occidente interessavano soprattutto la pace e la stabilità nei Balcani. Per cui entrambe le ali, oltre alla forza, adoperavano anche la demagogia del dialogo e delle soluzioni pacifiche. Era parte dell’astuzia bizantina, che aveva funzionato alla grande anche durante il comunismo” – scrive ancora Lubonja nel suo libro.

Dopo che gli eventi assunsero dimensioni tragiche, i suoi conoscenti, gli amici, i colleghi, ma anche la classe politica stessa si allontanarono. Non ha temuto per la sua vita rimanendo in patria?

Certo, ho avuto paura. Credo proprio che il timore per la vita sia stato un fattore importantissimo in quello che era accaduto. I politici stessi – anche se oggi non lo dicono, assumendo il ruolo dell’eroe- avevano avuto paura. A questo si aggiungeva il timore del disonore. Bisognava tenere ben presenti entrambi questi aspetti: l’uomo sicuramente sceglie la vita, ma a volte pensa che non verrà ucciso e difende l’onore. Non è poi così facile, la paura è davvero grande. Il paese non solo venne abbandonato, ma si rifletteva nell’atmosfera creata da Berisha – che dopo non si rivelò tanto duratura-, spaventosa, di persone che uccidevano, di rozzi. Aveva usato la violenza, e questo influiva moltissimo, ma con l’apertura dei depositi d’armi la paura si rese ancor più viva. Tuttavia, finché la tragedia non ti toccava dal vivo, non ci pensavi e andavi avanti.(Qorri se ne accorse nel momento in cui, andando in bici, teneva una mano nella bici e l’altra istintivamente in testa, con la speranza di fermare qualcuno dei proiettili che volavano per aria. Poi sorrise perché secondo le leggi della fisica il proiettile cadeva a terra con la stessa forza con cui usciva dall’arma, così se la sua traiettoria avesse incontrato quella della bici, la sua mano sarebbe stata perforata come un pezzo di carta, comportandone la morte sicura…)

Il libro sembra l’esperienza dal vivo di un déjà-vu. La storia si ripete con gli stessi attori, con lo stesso modello di fare politica e -come dice lei- regna l’impunità. È forse vero che vuole riportare alla memoria del popolo ciò che è stato dimenticato, la sete di potere di Berisha?

Non so dirvi come appare Berisha nel libro. In fondo ho cercato di proporre la realtà per come l’ho vissuta io. So che lui è il responsabile principale delle vicende di quel periodo, ma tendo a presentarlo anche come rappresentante di una mentalità comune, non un semplice individuo. Sono dell’idea che Berisha sia quel tipo di attore che recita la parte richiesta dal regista, quello che in fondo siamo tutti noi: una società dalla mentalità conflittuale, con esperienza ancora scarsa della democrazia. Egli c’è ancora oggi, ma perché non è successo tutto quello che doveva succedere, si sono perduti dei passaggi. Qualcuno, conosciuto dal vivo Berisha, disse che, se fosse stato costretto a lasciare il potere, molto probabilmente si sarebbe aggrappato ai cancelli del palazzo presidenziale, e non lo avrebbe mai mollato a costo di essere trascinato via assieme al cancello. Questa profezia si stava avverando non con i cancelli della Presidenza, bensì con l’Albania stessa. Berisha non avrebbe potuto esserne ancora a capo, se non avesse rappresentato la figura dell’uomo dominante nella società albanese; dell’uomo tenuto in isolamento e ignoranza, dentro il quale si intrecciava nel modo più primitivo il culto del forte a cui si sottomette il mercenario, dell’uomo che calpesta impietosamente coloro che trova sotto di sé e si sottomette senza esitazione a quanti invece stanno al di sopra. Questo è il Berisha che Lubonja descrive nel suo libro, quando fece il secondo giuramento in qualità di Presidente della Repubblica Albanese.

È dell’opinione che il popolo si merita il governo che ha?

Havel dice che non è solo il governo specchio del suo popolo, ma anche il popolo stesso può diventare specchio del proprio governo, nel senso positivo della parola. Quando gli uomini al potere si comportano bene, anche il popolo tende a imitarli seguendone l’esempio. Quando questi non solo non consegnano il potere, ma addirittura violano la giustizia, è come se raccomandassero al popolo di seguire il loro esempio. Ormai gli albanesi sono consapevoli del fatto che questo non regge; il popolo è, tragicamente, fin troppo consapevole del male che dilaga al suo interno, ma non possiede la forza necessaria per sradicarlo. Sappiamo tutto, ma non abbiamo abbastanza forza. Perché non ce l’abbiamo, questa forza? Gran bella domanda. Ognuno cerca di tradurre ciò che ha in mente, alcuni a parole, altri con azioni, passo dopo passo.Forse per la prima volta nella storia, gli albanesi stavano dimostrando ai propri politici che erano in grado di punirli per i danni compiuti. Questo poteva aprire una nuova epoca, portando con sé anche una nuova figura di politico…

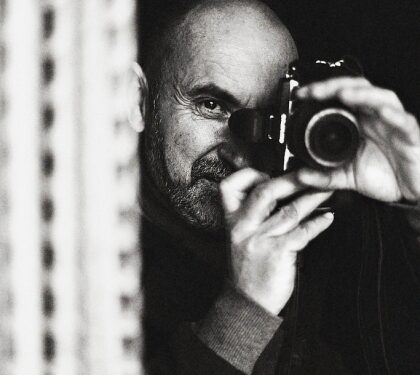

Articolo di Suadela Balliu. Foto di Armand Sallabanda. Pubblicato sulla Rivista MAPO del mese di Febbraio 2012. Titolo originale “Lubonja, unë, ’97, apokalipsi” .Tradotto per AlbaniaNews da Daniela Vathi. A cura di Elena Carcangiu

intervista_fatos_lubonja.pdf